|

|||

<1>美 애머스트大

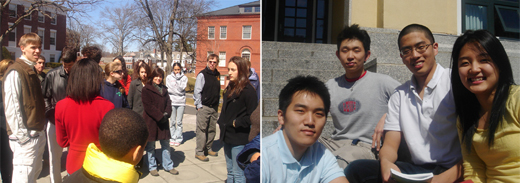

미국 매사추세츠 주 애머스트대에서 학생들이 캠퍼스를 가로질러 걸어가고 있다. 캠퍼스가 120만 평이나 되는 애머스트대의 학생과 교직원은 2400여 명에 불과하다. 애머스트=권순택 특파원 |

27일 낮 미국 애머스트대 캠퍼스 내 전쟁 기념물 계단에서 모처럼 야외강의가 진행됐다.

일란 스타반스 교수의 이날 스페인 문학 야외강의에는 모두 7명의 학생이 참석했다. 교수는 학생들과 함께 계단에 앉아 수업을 진행했다. 교수가 가끔 계단에 드러눕기도 할 정도로 격의 없는 분위기였다.

날씨가 좋을 때면 캠퍼스 곳곳에서 볼 수 있는 광경이다. 강의 시간이 아니라도 교수들은 강의실 밖에서 학생들과 어울리는 걸 좋아한다.

전교생이 1640명인 애머스트대의 교수 대 학생 비율은 1 대 8. 전체 강의의 72%가 20명 미만의 학생을 대상으로 이뤄진다. 대부분의 교수가 연구보다는 강의에 더 열성적이고 대학 측도 교수와 학생들의 인간적인 만남을 적극 권장한다.

대표적인 ‘작지만 강한’ 대학으로 꼽히는 애머스트대는 이처럼 교수와 학생이 친밀하고 인간적인 관계를 유지하는 대학으로 유명하다.

학교 앞 스타벅스에서 만난 철학과 2년 미라 커저(19) 씨는 “베이비시터로 교수님의 아이들을 돌봐주는 학생이 있을 정도로 교수들과 친밀하게 지낸다”고 말했다.

필수 교양과목을 없앤 ‘오픈 커리큘럼’은 학생들에게 가장 인기 있는 제도. 토머스 파커 입학재정지원처장은 “오픈 커리큘럼은 매우 생산적이어서 학생들이 복수 전공을 하는 데 유리하다”고 강조했다. 지난해 졸업생 409명 중 133명이 복수 전공자였다.

파커 처장은 “3학년생의 35%가 한두 학기 동안 150∼160개 외국 대학에 유학하는 것도 오픈 커리큘럼의 효과”라고 설명했다.

|

대학생들의 고민거리 가운데 하나가 전공 선택이다. 애머스트대에서는 2학년 말까지만 전공을 결정하면 된다. 그 후에도 전공을 바꾸는 것이 어렵지 않을 만큼 융통성이 있다.

애머스트대는 1965년 구성한 비영리 교육 컨소시엄 덕분에 작은 대학과 큰 대학의 장점을 모두 살리고 있다. 반경 9km 안에 모여 있는 매사추세츠대 애머스트 캠퍼스, 스미스대, 마운트 홀리오크대, 햄프셔대와 상호 학점 인정과 교수 교환 및 공동 문화행사 프로그램을 운영하고 있다.

무료 셔틀버스가 30분마다 5개 대학을 연결해 5개 대학 학생들은 교수 2000여 명, 장서 900만 권, 5000개 과목을 공유하는 초대형 대학에 다니는 혜택을 보고 있다.

1821년 개교 당시 47명의 학생으로 출발한 애머스트대는 지금 미국에서 가장 작은 최고 명문대로 통한다. 매년 발표되는 인문학 대학 순위에서는 윌리엄스대와 1, 2위를 다투고 있다. 애머스트대는 제1차 세계대전 후에 1000명에서 1200명으로, 1980년대에 1600명으로 학생 수를 늘렸지만 지난 20년 동안 현상 유지하고 있다.

외국 유학생과 가난한 집안 자녀들이 더 입학할 수 있도록 정원을 늘리는 방안이 거론되고 있지만 증원 규모는 고작 120명이다.

파커 처장은 애머스트대의 성공 비결로 △교통의 중심지라는 지리적 조건 △졸업생들의 높은 기여도 △꾸준한 교육환경 개선 노력을 꼽았다.

|

애머스트대 졸업생의 68%는 매년 모교에 기부금을 낸다. 이를 포함한 애머스트대의 학교기금 12억 달러는 총액 기준으로는 미국 대학 가운데 46위에 해당한다. 하지만 학생 1명당 기금(71만2000달러)은 총액 순위 22, 24위인 다트머스대(47만 달러)와 브라운대(26만3000달러)보다 많다.

학생 1명이 매년 수업료와 기숙사비 등으로 부담하는 비용은 4만5000∼4만7000달러. 그러나 실제로 학생 1명에게 들어가는 비용은 6만9000달러나 된다는 게 폴 스태트 미디어과장의 설명이다. 결국 1인당 2만 달러 이상을 학교가 부담한다는 것. 대학의 기금이 많아야 할 뿐만 아니라 학생 증원이 쉽지 않은 이유이기도 하다.

애머스트대의 성공 요인으로 학생 중심의 학교 운영과 다양성을 추구하는 전략을 빼놓을 수 없다. 2021년 개교 200주년을 위한 발전 방안 보고서는 △지원자의 다양화 △커리큘럼의 혁신 △커뮤니티 서비스와 인턴십 강화 등을 강조했다.

재학생 1640명은 미국의 거의 모든 주와 40개국에서 온 외국인으로 구성돼 있다. 유색 인종이 33%나 되고 신입생의 6∼8%가 유학생이다. 98%의 학생이 4년 동안 기숙사 생활을 하므로 다양한 인종과 국민을 이해하고 공존하는 지혜를 터득하는 기회가 된다.

파커 처장은 “세계가 더 좁아지고 상호 의존도가 강화되는 만큼 외국 유학생 비율을 8∼10%까지 늘려야 한다는 제안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

애머스트대 설립자 중에는 웹스터 영어사전 집필자인 노아 웹스터가 있다. ‘가지 않은 길’로 유명한 시인 로버트 프로스트는 1916년부터 40여 년 동안 영문학을 가르쳤다.

애머스트=권순택 특파원 maypole@donga.com

▼한국인 학생 40여명 “너무 자상한 교수님”▼

“교수와 긴밀한 관계를 유지하면서 자상한 지도를 받을 수 있고 전인교육이 가능하다는 게 가장 좋아요.”

27일 애머스트대에서 만난 4명의 한국인 학생은 대학 생활에 상당히 만족하고 있었다. 이 대학에는 한국 유학생 14명과 재미교포 학생 30여 명이 재학하고 있다.

민족사관고 출신의 최지현(崔志賢·22·3학년) 씨는 영문학을 공부할 예정이었지만 정치학과 경제학으로 전공을 바꿨다. 스페인과 미국에서 초중고교를 다닌 차상윤(車相潤·21·3학년) 씨는 경제학과 수학을 전공한다. 대원외고 선후배간인 조애리(23·4학년) 최근우(崔根宇·21·2학년) 씨는 각각 생물학과 경제학이 전공이다. 이들 중 3명은 아이비리그의 입학 허가서를 받고도 애머스트대를 선택했다.

이들은 1학년 때 세미나를 제외한 교양 필수과목이 없고 전공 선택이 자유로운 것을 장점으로 꼽았다.

교수와 대면하거나 지도를 받을 수 있는 다양한 기회가 있다는 것도 애머스트대의 매력. 학생이 개인적으로 배우고 싶은 과목을 제시해 교수가 동의하면 일대일 수업이 가능하다. 3∼8명의 학생이 교수를 식사에 초대하면 학교가 비용을 부담하기도 한다.

조 씨는 “교수와의 면담이나 전화 통화가 자유롭고 e메일로 질의해도 답장을 보내 준다”면서 “교수에게서 식사 초대를 받는 경우도 종종 있다”고 말했다.

학생들이 가장 어려워하는 것은 졸업논문. 4학년 때 1년 정도 걸려 논문을 작성하는데 석사 학위 정도의 수준을 요구한다. 10명의 교수 앞에서 논문을 발표하고 구두시험에도 통과해야 졸업할 수 있다.

불만은 없을까? 대학 분위기가 진보 편향이라서 보수적인 학생은 불편할 수 있다는 것, 캠퍼스 외곽의 배후시설이 부족한 것, 학생이 많지 않아 사생활 보호가 어려운 것(?) 등이 학생들이 꼽은 아쉬운 점이다.

미국 매사추세츠 주 애머스트대의 작은 강의실에서 데버러 거워츠 인류학 교수가 세미나식으로 강의를 하고 있다. 애머스트대의 강의는 대부분 10명 안팎의 학생들을 대상으로 토론 중심으로 진행한다. 사진 제공 애머스트대 |

일주일간의 짧은 봄방학이 끝나고 교수와 학생들이 캠퍼스로 돌아온 27일.

미국 매사추세츠 주 중서부 농촌에 있는 애머스트대 캠퍼스에는 봄기운이 완연했다.

야트막한 언덕을 중심으로 사방으로 펼쳐진 120만 평의 캠퍼스는 옛 건물보다 훨씬 많은 3층 안팎의 현대식 건물들 때문에 185년의 역사를 느끼기는 어려웠다.

학생과 교직원을 모두 합쳐 봐야 2400여 명밖에 안되는 캠퍼스치고는 너무 넓은 탓일까. 개강 중인데도 적막한 분위기마저 느껴졌다.

애머스트대는 1830년대 중반까지만 해도 미국에서 예일대 다음으로 큰 대학이었다. 하지만 학생들에게 최고의 인문학 교육을 시키기 위해 대학원을 두지 않았다. 19세기 후반 하버드대, 예일대 등이 경쟁적으로 대학원을 만들며 외형을 키워 나갈 때도 학부대학으로 남았다.

아이비리그 대학들이 연구 성과와 인재 양성이란 두 마리 토끼를 잡으며 세계의 대학으로 발돋움했으나 리틀 아이비리그 대학들은 연구보다는 인재를 길러 내는 데 주력했다.

단단한 기초교육을 받은 애머스트대와 윌리엄스대 졸업생은 각 분야로 진출해 학교의 명성을 드높이거나 아이비리그 대학원에 진학했다. 미국 대통령도 한 명씩 배출했다.

30대 캘빈 쿨리지 대통령이 애머스트대, 20대 제임스 가필드 대통령은 윌리엄스대 출신이다. 2004년 월스트리트저널 조사 결과 미국 내 경영 법학 의과대학원에 입학한 학생들의 출신 대학으로 윌리엄스대가 하버드대, 예일대, 프린스턴대, 스탠퍼드대에 이어 5위를 차지했다.

31일까지 고려대에서 열리는 아시아태평양국제교육협회 총회에 참석한 중국 중점 대학 중 하나인 푸단(復旦)대 천인장(陳寅章) 국제교류처장은 “중점 대학들은 시너지 효과를 내기 위해 과감히 합병도 하지만 우수 교수진 확보를 위해 최고 수준의 급여와 연구비를 제공하고 있다”고 소개했다.

한국에서도 대학 개혁은 시대의 요구가 되고 있다. 그 방향은 창의적 인재 육성과 특정 분야에서 세계 최고 수준의 연구 성과 확보이다. 그동안 몸집 불리기에 앞장섰던 대학들이 학생 모집난을 겪으며 뼈아픈 구조조정의 물살을 타고 있다.

본보 취재팀이 서울대 연세대 고려대 이화여대 숙명여대 한동대 총장 등 6명에게 벤치마킹 모델이나 이상적인 대학을 문의한 결과 ‘기초학문이 뛰어난 학교’를 첫손에 꼽았다.

정운찬(鄭雲燦) 서울대 총장은 “한국 대학들이 경쟁력을 갖추려면 무엇보다 규모를 축소해 내실을 기해야 한다”며 “이런 점에서 미국의 ‘작지만 강한 대학’들이 모델이 될 만하다”고 말했다.

애머스트=권순택 특파원 maypole@donga.com

김진경 기자 kjk9@donga.com

학생8명에 교수1명 ‘맞춤강의’…美 애머스트大, 인문학 분야 美최고

《“21세기 들어 대학의 중요성이 더욱 커지고 있다. 이제 대학이 세계를 형성하고 지속성을 유지하는 역할을 맡아야 한다.”(30일 고려대에서 열린 싱가포르대 시춘퐁 총장의 아시아태평양국제교육협회 연설) 대학의 경쟁력은 곧 그 나라의 경쟁력이자 미래이다. 대학은 시대를 이끌어 갈 인재를 공급하고 나라를 먹여 살릴 자원을 제공한다. 정원을 채우기조차 어려워진 상황에서 한국 대학은 많은 문제를 안고 있다. 따라서 한국 대학의 구조 개혁 또한 이제 선택의 문제가 아니라 생존의 문제가 되어 버렸다. 일찌감치 세계화에 눈뜬 외국의 대학들은 이미 이런 과정을 거쳐 경쟁력 있는 교육 체제를 구축하고 세계의 인재를 끌어 모으고 있다. 본보는 창간 86주년을 맞아 한국 대학의 구조 개혁에 시사점을 던지기 위해 잘 알려지진 않았지만 경쟁력 있는 외국 대학을 현지 취재해 시리즈로 소개한다.》

27일 낮 미국 애머스트대 캠퍼스 내 전쟁 기념물 계단에서 모처럼 야외강의가 진행됐다.

일란 스타반스 교수의 이날 스페인 문학 야외강의에는 모두 7명의 학생이 참석했다. 교수는 학생들과 함께 계단에 앉아 수업을 진행했다. 교수가 가끔 계단에 드러눕기도 할 정도로 격의 없는 분위기였다.

날씨가 좋을 때면 캠퍼스 곳곳에서 볼 수 있는 광경이다. 강의 시간이 아니라도 교수들은 강의실 밖에서 학생들과 어울리는 걸 좋아한다.

전교생이 1640명인 애머스트대의 교수 대 학생 비율은 1 대 8. 전체 강의의 72%가 20명 미만의 학생을 대상으로 이뤄진다. 대부분의 교수가 연구보다는 강의에 더 열성적이고 대학 측도 교수와 학생들의 인간적인 만남을 적극 권장한다.

대표적인 ‘작지만 강한’ 대학으로 꼽히는 애머스트대는 이처럼 교수와 학생이 친밀하고 인간적인 관계를 유지하는 대학으로 유명하다.

학교 앞 스타벅스에서 만난 철학과 2년 미라 커저(19) 씨는 “베이비시터로 교수님의 아이들을 돌봐주는 학생이 있을 정도로 교수들과 친밀하게 지낸다”고 말했다.

필수 교양과목을 없앤 ‘오픈 커리큘럼’은 학생들에게 가장 인기 있는 제도. 토머스 파커 입학재정지원처장은 “오픈 커리큘럼은 매우 생산적이어서 학생들이 복수 전공을 하는 데 유리하다”고 강조했다. 지난해 졸업생 409명 중 133명이 복수 전공자였다.

파커 처장은 “3학년생의 35%가 한두 학기 동안 150∼160개 외국 대학에 유학하는 것도 오픈 커리큘럼의 효과”라고 설명했다.

대학생들의 고민거리 가운데 하나가 전공 선택이다. 애머스트대에서는 2학년 말까지만 전공을 결정하면 된다. 그 후에도 전공을 바꾸는 것이 어렵지 않을 만큼 융통성이 있다.

애머스트대는 1965년 구성한 비영리 교육 컨소시엄 덕분에 작은 대학과 큰 대학의 장점을 모두 살리고 있다. 반경 9km 안에 모여 있는 매사추세츠대 애머스트 캠퍼스, 스미스대, 마운트 홀리오크대, 햄프셔대와 상호 학점 인정과 교수 교환 및 공동 문화행사 프로그램을 운영하고 있다.

무료 셔틀버스가 30분마다 5개 대학을 연결해 5개 대학 학생들은 교수 2000여 명, 장서 900만 권, 5000개 과목을 공유하는 초대형 대학에 다니는 혜택을 보고 있다.

1821년 개교 당시 47명의 학생으로 출발한 애머스트대는 지금 미국에서 가장 작은 최고 명문대로 통한다. 매년 발표되는 인문학 대학 순위에서는 윌리엄스대와 1, 2위를 다투고 있다. 애머스트대는 제1차 세계대전 후에 1000명에서 1200명으로, 1980년대에 1600명으로 학생 수를 늘렸지만 지난 20년 동안 현상 유지하고 있다.

외국 유학생과 가난한 집안 자녀들이 더 입학할 수 있도록 정원을 늘리는 방안이 거론되고 있지만 증원 규모는 고작 120명이다.

파커 처장은 애머스트대의 성공 비결로 △교통의 중심지라는 지리적 조건 △졸업생들의 높은 기여도 △꾸준한 교육환경 개선 노력을 꼽았다.

애머스트대 졸업생의 68%는 매년 모교에 기부금을 낸다. 이를 포함한 애머스트대의 학교기금 12억 달러는 총액 기준으로는 미국 대학 가운데 46위에 해당한다. 하지만 학생 1명당 기금(71만2000달러)은 총액 순위 22, 24위인 다트머스대(47만 달러)와 브라운대(26만3000달러)보다 많다.

학생 1명이 매년 수업료와 기숙사비 등으로 부담하는 비용은 4만5000∼4만7000달러. 그러나 실제로 학생 1명에게 들어가는 비용은 6만9000달러나 된다는 게 폴 스태트 미디어과장의 설명이다. 결국 1인당 2만 달러 이상을 학교가 부담한다는 것. 대학의 기금이 많아야 할 뿐만 아니라 학생 증원이 쉽지 않은 이유이기도 하다.

애머스트대의 성공 요인으로 학생 중심의 학교 운영과 다양성을 추구하는 전략을 빼놓을 수 없다. 2021년 개교 200주년을 위한 발전 방안 보고서는 △지원자의 다양화 △커리큘럼의 혁신 △커뮤니티 서비스와 인턴십 강화 등을 강조했다.

재학생 1640명은 미국의 거의 모든 주와 40개국에서 온 외국인으로 구성돼 있다. 유색 인종이 33%나 되고 신입생의 6∼8%가 유학생이다. 98%의 학생이 4년 동안 기숙사 생활을 하므로 다양한 인종과 국민을 이해하고 공존하는 지혜를 터득하는 기회가 된다.

파커 처장은 “세계가 더 좁아지고 상호 의존도가 강화되는 만큼 외국 유학생 비율을 8∼10%까지 늘려야 한다는 제안을 검토하고 있다”고 밝혔다.

애머스트대 설립자 중에는 웹스터 영어사전 집필자인 노아 웹스터가 있다. ‘가지 않은 길’로 유명한 시인 로버트 프로스트는 1916년부터 40여 년 동안 영문학을 가르쳤다.

애머스트=권순택 특파원 maypole@donga.com

나고야에 있는 도요타공업대 학생들이 첨단시설인 클린룸에서 반도체 제조 공정을 체험하고 있다. |

문을 열면 선반, 사출성형기, 방전(放電)가공기, 용접기, 용해로 등 수십 대의 공작기계가 공장 안을 가득 채우고 있다.

어지간한 부품 제조업체에 견줄 만한 이곳이 여느 공장과 다른 점은 대학 캠퍼스 안에 있는 학생 실습용 공장이라는 점이다.

|

평소 한적한 공장 안은 매주 화요일 오후 1시가 되면 도요타공업대 1학년생 80여 명이 내뿜는 열기로 활기를 띤다.

학생들은 현장 경력 30년이 넘는 베테랑 기술자들의 지도 아래 꼬박 5시간 동안 쇠를 깎고 자르는 일에 구슬땀을 쏟는다.

이들 중에는 컴퓨터 반도체 광학 분야의 학자나 엔지니어를 꿈꾸는 학생도 많지만 도요타공대에 들어온 이상 선반 및 용접기와의 씨름에서 예외는 없다.

“공학 분야에서는 기술자건 학자건 물건이 만들어지는 가장 기초적인 원리를 몸으로 느껴야 하기 때문이다.”(이쿠시마 아키라·生嶋明 학장)

일본 자동차 업계가 세계적으로 자랑하는 품질력은 도요타공대가 길러내는 인재를 보면 짐작할 수 있다.

이 대학은 ‘물건 만들기’에 관한 한 세계 최고로 꼽히는 도요타자동차가 ‘인재 만들기’를 위해 1981년 직장인 대상으로 설립한 단과대학이다. 요즘은 고교를 졸업하고 바로 입학한 일반 학생이 직장인 학생보다 5배나 많다.

도요타자동차에 3년간 근무하다 지난해 이 학교에 입학한 미모토 료이치(味元良一) 씨는 “공부하는 능력은 아무래도 일반 학생들이 우수해서 좋은 개인교사가 돼 준다”고 말했다.

이 대학은 기계, 전자, 재료 등 3개 분야의 공학을 가르치지만 학과는 첨단기초공학과 하나밖에 없다. 지금은 공학 분야가 하나로 합해지는 복합(하이브리드) 산업의 시대이기 때문에 종전과 같이 어느 한 분야만 가르치면 산업현장에서 필요로 하는 인재로 키울 수 없기 때문이라는 학교 측의 설명이다.

“도요타 정신인 ‘첨단’을 구현한다” “현장에서 통하는 기술자를 키운다”는 전통이 읽히는 대목이다.

|

반도체 제조 공정 등을 체험할 수 있는 이 학교의 클린룸은 일본 대학에서 다섯 손가락 안에 드는 첨단 시설이다. 초고온에서 작동하는 집적회로(IC) 부문 세계기록이 이 클린룸에서 나왔다.

학교 안을 느긋하게 둘러보는 데는 10분이 걸리지 않는다. 하지만 학생 1명이 사용하는 면적은 평균적인 사립대보다 3배나 넓다. 학부생이 총 357명. 대학원 석사과정과 박사과정을 모두 합해도 425명에 불과하기 때문이다.

한 학과의 정원이 1000명을 넘는 도쿄의 유명 대학들에 비하면 초미니 대학이지만 내실은 일본의 어느 대학에도 뒤지지 않는다.

이 대학은 236억 엔에 이르는 자체 운영기금에서 나오는 수익과 도요타자동차의 지원금 등으로 만들어진 탄탄한 재정을 교육의 질을 높이는 데 집중적으로 투자한다.

학비는 1학년생이 연간 80만 엔으로 국립대와 비슷한 수준. 다른 이공계 사립대의 절반 수준이다.

그러나 학교가 지난해 학생 1명에게 쓴 돈은 645만 엔으로 사립대(134만 엔)나 국립대(272만 엔)에 비해 월등히 많다. 우수한 학생이 몰릴 수밖에 없는 구조다.

학생들은 또한 학점교류 협정을 맺은 나고야 시내 난잔(南山)대에서 따로 인문학과 어학 분야의 공부를 한다.

|

학생들은 1학년 때 1년간 의무적으로 기숙사에서 생활해야 한다. 8명이 1개 조를 이뤄 생활하고, 식사는 요리 당번을 정해 스스로 해결한다.

3학년생인 야시로 히로나리(八代宏也) 씨는 “기숙사 생활을 하면서 협동심을 키우고 단체생활에서 주의해야 할 점도 배울 수 있어서 유익하다”고 평가했다.

1학년과 3학년 때는 각각 1개월씩 산업현장체험(인턴)사원으로 일해야 한다. 학생들이 근무하는 기업은 히타치 등 일본의 유명 제조업체 18개사다.

이때의 경험은 학생들의 취직뿐 아니라 평생 진로를 정하는 데도 많은 도움이 된다.

이 대학을 졸업하고 도요타자동차에 취업한 기노시타 다카히로(木下卓浩) 씨도 그런 경우다.

그는 3학년 때 도요타자동차에서 인턴사원으로 근무하면서 가솔린엔진 측정실험 부서의 한 엔지니어가 시끄러운 엔진 소음에 섞여 들릴 듯 말 듯한 미세한 소리만으로 이상 부위를 바로 찾아내는 것을 보고 자신이 평생 지향해야 할 기술자상(像)을 찾았다고 한다.

도요타공대 졸업생들이 꼭 도요타자동차에만 대거 취업하는 것은 아니다.

2002년부터 4년간 누계를 보면 도요타자동차가 17명으로 취업 인원이 가장 많았지만 경쟁 업체인 혼다에 간 학생도 11명이나 있었다.

“성적이 우수한 학생은 도요타, 활동적인 학생은 혼다, 약간 괴짜형인 학생은 닛산으로 가는 경향이 있다”는 것이 학교 관계자의 설명이다.

도요타공대는 지난해 취업을 희망한 졸업생 전원이 일자리를 구했다. 기숙사에서 번갈아 밥을 지으며 단체생활을 익히고 철저한 실무 훈련을 거친 이들의 직장생활 적응력은 뛰어날 수밖에 없다.

마쓰모토 오사무(松本修) 학생부 부부장은 “일본 대학생들이 첫 직장을 3년 안에 그만두는 비율은 평균 34%지만 도요타공대 출신은 3%에 불과하다”고 자랑했다.

나고야=천광암 특파원 iam@donga.com

●이쿠시마 학장“교수가 최고여야 학생도 최고된다”

|

“일본에서도 대학에 가려는 학생이 전체 대학의 입학 정원보다 적어지는 시대가 눈앞에 와 있습니다. 앞으로 학생을 뽑지 못해 문을 닫는 대학들이 꼬리를 물고 나올 가능성이 큽니다.”

이쿠시마 아키라(사진) 도요타공업대 학장은 “대학이 남아돌게 된 시대에 다른 대학과 똑같아서는 학생들에게 외면당할 수밖에 없다”면서 “차별성을 보여 주는 것만이 살아남는 유일한 길”이라고 말했다.

이쿠시마 학장은 차별화 전략과 관련해 “학생을 적게 뽑는 대신 교육의 질을 높이는 것”이라고 설명했다.

“우리 대학의 교수 1인당 학생수는 8.3명입니다. 일본에서 가장 낮은 수치입니다. 그렇기 때문에 어느 대학보다 학생을 한 명 한 명 자상하게 보살피고 개성을 키워 주는 교육이 가능합니다.”

이 학교를 돌아보면 도요타자동차의 기업문화가 곳곳에 배어 있는 것이 느껴진다.

“도요타자동차는 물건 만들기로 세계 첨단에 선 기업입니다. 도요타자동차와 우리 대학의 공통분모는 첨단이라고 생각합니다. 저는 교수들에게 연구의 첨단을 달려야 한다고 항상 강조하고 있습니다.”

교수진의 질도 대학의 자랑거리. 교수 1인당 특허등록 건수는 일본의 모든 대학을 통틀어 10위 이내에 속한다.

학교 내 특허등록 건수 ‘넘버 1’ 기록은 “교수가 그 분야의 첨단에 서 있지 않으면 학생들에게 엉뚱한 것을 가르치게 된다”고 항상 강조하는 이쿠시마 학장 자신이 갖고 있다.

이쿠시마 학장은 도쿄(東京)대 물성연구소 교수와 광학제품 제조업체인 호야의 연구소장 등을 거쳐 2004년 9월 도요타공대 학장으로 취임했다. 학교 행정으로 바쁜 가운데서도 틈만 나면 연구실로 달려가는 전형적인 학자다.

나고야=천광암 특파원 iam@donga.com

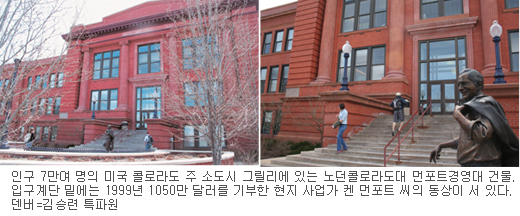

노던콜로라도대 먼포트경영대의 컴퓨터 강의실에서 회계학 및 금융이론 수업을 하고 있다. ‘하이테크 룸’으로 불리는 이 교실에는 컴퓨터, 빔 프로젝터 등 첨단 장비가 잘 갖춰져 있다. |

바람이 새는 열기구(熱氣球)의 추락을 막기 위해 모래주머니를 던져버린다는 뜻의 제티슨(jettison). 이 말보다 이 학교의 어제와 오늘을 명징하게 설명해 주는 말을 찾기는 어려울 것 같다.

미국 로키산맥이 지나가는 콜로라도 주의 최대 도시인 덴버. 국도를 따라 동북쪽으로 1시간을 달려가면 노던콜로라도대(UNC)가 나온다.

학교 건물 말고는 3층 건물을 찾아보기 어려운, 그래서 경제적 활력이 느껴지지 않는 소도시 그릴리에 있는 이 주립대는 인근의 명문 주립대 2곳과 비교할 때 못 미치는 영역이 많다. 그러나 경영대만큼은 ‘규모를 줄여서 힘을 키운다’는 원칙 아래 20년간 몸부림치며 개혁을 해 왔다.

먼포트경영대는 2004년 가을 미 상무부가 경영품질 혁신기업과 단체에 주는 ‘맬컴 볼드리지 혁신상’의 교육 분야 수상 대학이 됐다. 연방정부가 엄선하고, ‘분야별 수상 대상이 없으면 건너뛴다’는 원칙이 지켜지는 상이다. 2000년 교육 분야가 포함된 뒤 대학으로는 2001년 위스콘신 스타우트대 이후 두 번째다.

실제로 1980년대 “우리는 평균”이라고 묘사할 정도로 ‘그저 그랬던’ 경영대로서 이 수상은 ‘일대 사건’이었다.

‘사건’의 발단은 1984년 어느 날 당시 경영대학장이 “부끄럽지만, 의미를 잃은 박사과정과 경영대학원(MBA)을 없애자. 학부 교육에 전념하자”는 제안을 내놓으면서 시작됐다.

“대학별로 MBA 하나쯤은 갖추려고 너도나도 확장을 하던 당시로서는 충격적이었다.”(샤론 클라인벨 교수·마케팅 담당)

졸업생과 재학생은 물론 일부 교수도 반대했다. 그러나 스스로 부족함을 고백하는 승부수를 둔 학장의 결심을 꺾을 수는 없었다.

당시에는 예산의 대부분이 박사과정과 MBA에 투입됐고 학부 강의는 박사과정 조교가 맡았다. 그러나 이젠 학교 예산은 몽땅 학부에 집중되고 전임교수가 학부생을 가르친다. 학교의 목표가 분명해지자 학생들의 동기 부여는 저절로 됐다.

미국에는 경영학과가 우후죽순처럼 개설돼 있어 품질을 확인하려면 국가의 공인인증서를 봐야 한다. 이 경영대는 1992년에 이르러서야 인증서를 땄다. 전국 경영학과의 15%만이 수혜자인 이 인증서를 ‘평균 학교’가 딴 것이다.

그러나 경영대가 1급 학교로 바로 올라선 것은 아니다. 아직도 신입생 입학 성적은 전국 평균을 웃돌지 못한다(36점 만점인 ACT는 23.1점, 1600점 만점인 SAT는 1057점).

그러나 졸업반인 4학년생 247명이 올해 초 치른 경영학 졸업시험 성적은 전국 상위 5%를 차지했다. 토플을 주관하는 ETS가 실시하는 이 시험에 올해 전국 469개 학교에서 8만 명이 응시했다.

|

마이크 레너드(광고홍보전략 담당) 교수는 “2000년 상위 27%, 2003년 상위 11%였다”며 “수직 상승세를 타고 있다”고 설명했다.

지난달 30, 31일 이틀간 둘러본 경영대 건물에서 대형 강의실은 찾아볼 수 없었다. 200명 단위 수업이 흔한 MBA 과정이나 주변 학부 경영대와는 큰 차이다. 또 모든 강의실의 책상은 원활한 토론을 위해 U자 형태로 배열돼 있었다.

레너드 교수는 복도에서 마주친 학생들을 성이 아닌 이름으로 불러가며 인사했다. 컴퓨터 랩에서 마주친 학생들은 그를 세워 놓고 프로젝트 진행 방법을 물었다.

학생인 세라 베츠(여) 씨는 “대부분 프로젝트 형식으로 수업이 진행되기 때문에 (명성이 더 높은) 콜로라도 주립대에서 전학 왔다”고 말했다.

경영대 건물 1층의 ‘트레이딩 룸’은 1992년 대학 당국이 투자론 과목의 실전 경험을 위해 내놓은 25만 달러를 학생들이 직접 굴리는 곳이다. 매일 팀 단위의 투자 결정에 따라 주식과 채권을 사고판다. 지방대 경영학과 투자교실치고는 적지 않은 규모다. 이 돈은 3월 31일 현재 116만 달러로 불어났다.

이 경영대는 ‘졸업 후 6개월 내 98.5% 취업 또는 대학원 진학’이란 통계를 내놓았다.

“대학을 변화시킬 돈이 없다고? 일을 벌이는 것보다 군살을 덜어 내면 해법이 눈에 들어온다. 선택하고 집중하라.”

조 알렉산더 경영대학장의 말을 듣는 순간 신입생 모집난과 졸업생 취업난에 시달리는 한국의 일부 지방대학이 떠올랐다.

‘대학혁신 전도사’ 알렉산더 회장 “군살빼라, 선택하고 집중하라”

|

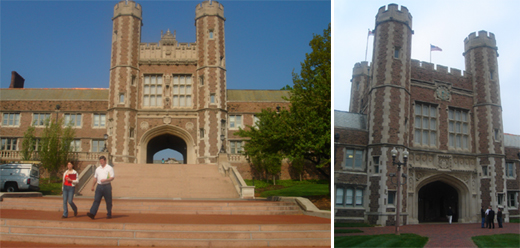

노던콜로라도대의 먼포트경영대를 취재하면서 가장 인상 깊었던 것은 혁신 전도사를 자처하는 조 알렉산더(사진) 경영대학장의 적극성과 억척스러움이었다.

지난달 30일 들렀던 그의 집무실에서는 책상에 놓인 노란색 플라스틱 바나나가 눈에 띄었다. 알렉산더 학장은 기자에게 사무실 한쪽 귀퉁이의 가로세로 1m 정도의 원숭이 벽화를 가리켰다. 그 원숭이 역시 바나나를 쥐고 있었다.

그가 ‘1분 경영자가 되는 법(One Minute Manager)’이라는 경영학 시리즈를 틈날 때마다 학생과 교수들에게 설파하자 학생 1명이 직접 그림을 그려 준 것이다. 그림 밑에는 ‘관리자가 하급 직원의 업무(원숭이로 비유)가 반드시 실무선에서 해결될 것임을 분명히 해 두지 않으면, 어느 순간 직원의 등에 있던 원숭이가 관리자에게로 넘어와 관리 효율을 망가뜨린다’는 시리즈 내용이 쓰여 있었다. 그는 보직교수들에게도 원숭이를 연상시키는 바나나 모형을 책상에 놓도록 했다.

알렉산더 학장은 “대학의 혁신을 위해 경영자가 한순간도 잊어서는 안 되는 철칙이 선택과 집중”이라고 강조했다.

그는 지난주에도 대만을 방문해 대학 당국자를 상대로 ‘대학 경영 혁신’을 주제로 강연했다. 그가 설파한 메시지는 ‘선택과 집중’이었다. 이런 강연은 먼포트대가 맬컴 볼드리지상 수상 대학으로 발표된 뒤 60차례 이상 계속되고 있다. 이날은 덴버 주변 지역의 학부모와 고교생들이 경영대 설명회를 들으러 온 날이다. 설명회나 본보 인터뷰 때도 그는 넥타이 차림이 아니라 대학 로고가 새겨진 셔츠를 입고 있었다.

|

그는 월스트리트저널이 실시한 신문사와 경영대학생 연결 프로그램을 로키산맥 지역 대학 가운데 제일 먼저 따왔다. 이 프로그램에 가입하는 경영대 학생은 그 학기 수강 과목에 따라 맞춤형 기사를 제공받는다. 연간 비용은 39달러. 주변 학교들이 연 5000∼1만 달러의 가입비 문제로 뜸을 들이는 동안 그는 예산 담당자를 찾아가 ‘연 5000달러만 쓰자. 프로그램이 좋다’고 설득했다.

2004년 맬컴 볼드리지상 수상 발표일의 상황도 그의 스타일대로였다. 연방 상무부가 위치한 워싱턴은 이곳보다 2시간이 빠르다. 그는 “오전 7시(워싱턴은 오전 9시) 이후 언제든지 장관의 축하 전화가 걸려올 수 있다”는 말을 들었다. 그날 보직교수 7명은 오전 5시 반부터 커피 잔을 들고 학장 방으로 모였다.

덴버=김승련 특파원 srkim@donga.com

싱가포르국립대는 지난해 개교 100주년을 맞았다. 학부생의 20%와 교수진의 50%가 외국인일 정도로 국제화된 대학이다. 사진 제공 싱가포르국립대 |

무더운 날씨에도 아랑곳없이 학생들이 ‘노천 도서관’에서 자유롭게 책을 읽고, 토론을 하고, 컴퓨터를 만지는 모습이 인상적이었다. 물론 대화는 영어로 한다. 1일은 주말이었지만 간이 책상에는 앉을 자리가 없었다.

|

도심에서 차로 15분 정도 거리에 위치한 싱가포르대 근처에는 술집은 물론 음식점조차 없다. 가장 가까운 버스 정류장과 지하철역을 오가는 버스가 운행될 뿐이다.

캠퍼스를 누비는 스쿨버스에는 ‘글로벌 지식 기업을 향하여-교육, 연구, 기업가정신의 시너지 효과를 구축한다’는 학교 비전이 선명히 적혀 있었다.

기자가 방문한 1일은 이 대학에 역사적인 날이다. 지난해 100주년을 맞은 이 대학이 이날부터 법인화해 정부로부터 독립하게 된 것이다.

베르나르드 토 기획조정실장은 “지금까지는 커리큘럼, 학사 일정 등에 대해 정부 지침을 받았지만 앞으로는 대학 운영의 자율성과 유연성이 확보된다”고 설명했다.

물론 국립대인 만큼 정부의 지원은 계속된다. 이 대학은 법인화에 대비해 오랫동안 준비해 왔다. 3년 전 대학발전사무처를 만들어 하버드대에서 경영학을 전공한 추갱촨(周廣全) 현 사무처장을 영입했다.

대학발전사무처는 기업을 포함한 각계각층의 기부금을 늘리는 임무를 맡고 있다. 현재 예산은 정부 지원금 75%, 등록금 22%, 기부금 3%로 충당하고 있는데 이 중 기부금을 12%까지 높이는 것이 1차 목표다.

싱가포르는 인구가 400만 명밖에 되지 않기 때문에 우수한 학생들이 온다고 하더라도 한계가 있을 수밖에 없다. 따라서 대학 측은 법인화 개혁을 통해 2010년까지 현재 20%인 학부 외국인 유학생의 비율을 25%까지 늘리기 위해 노력하고 있다.

리콴유(李光耀) 초대 총리, 고촉통(吳作棟) 전 총리 등 거물 지도자들을 배출했던 이 대학이 “이제 우리의 관심사는 싱가포르를 넘어선 글로벌”이라고 외치는 이유이기도 하다.

싱가포르대의 개혁은 법인화 훨씬 이전인 1990년대 중반에 시작됐다. 그 방향은 연구대학으로의 기능 강화였다.

우수 인재를 기르는 것과 함께 국가의 성장 동력이 될 만한 첨단 산업의 싱크탱크 역할을 해야 한다는 사회적 요구가 있었다.

2000년 시춘퐁(施春風) 총장은 여기에 박차를 가했다. 호봉제였던 교수의 ‘철밥통 임금’을 연봉제로 바꿨다. 연구 능력이 부족한 교수들을 퇴출시키고 연구 능력과 현장 경험이 풍부한 젊은 교수를 대거 채용했다.

|

“세계 각지 우수한 교수들이 몰리는 주요 학회에 대학 관계자 수십 명이 참가해 대대적인 교수진 확보에 나섭니다.”

그즈음 미국의 한 경제학회에서 열린 이 대학의 교수 채용 설명회에 참석한 조승규(경제학) 교수의 말이다. 조 교수는 이력서를 학교 측에 보냈고 엄격한 과정을 거쳐 채용됐다.

조 교수는 “대학 측이 놓치기 싫은 교수의 경우 연봉 100만 달러를 주고서라도 데려온다”고 전했다.

이 대학 1700여 명의 교수 중 절반이 외국인이다. 한국인 교수도 30여 명이나 된다. 학부 대학원생을 포함해 한국 유학생이 10여 명인 데 비해 3배나 많다.

일단 임용되면 매년 실시하는 교수 평가를 받아야 한다. 평가 결과는 연봉 및 0∼200%로 차등 지급하는 보너스 액수를 결정하는 주요 잣대이기 때문에 교수들은 신경을 쓸 수밖에 없다.

또 62세 정년이 보장돼 있는 부교수 승진 심사의 경우 길게는 1년∼1년 6개월이 걸린다. 승진 대상 교수의 논문 및 연구 업적 등을 외국 유수대학의 동일 전공 교수들에게도 보내 평가를 받는다.

외부에서 평가 결과가 나오면 해당 학과에서 승진심사위원회를 구성해 본격적으로 승진 심사를 진행한다. 동료 교수 2명이 직접 해당 교수의 강의를 듣고 점수를 매긴다. 승진 심사에서 절반 정도가 떨어진다.

연구 중심 대학으로의 변신 노력은 효과를 거두고 있다. 지난해 영국 더 타임스의 세계 대학 평가에 따르면 공학계열은 9위, 바이오의학은 2004년도보다 무려 10계단이나 상승한 15위를 기록했다. 그러나 싱가포르대는 이제 시작일 뿐이라고 말한다.

싱가포르=신수정 기자 crystal@donga.com

■“우수교수 확보는 필요 아닌 필수 10여개 분야 최고 경쟁력 갖출것”

|

지난달 고려대에서 열린 아시아태평양국제교육협회(APAIE) 총회에 참석차 최근 방한한 싱가포르국립대 시춘퐁(61·사진) 총장은 이 대학 개혁의 사령탑을 맡고 있는 인물. 그는 경영마인드를 갖춘 현대적 총장으로 평가받는다.

시 총장은 우수 교수 확보를 ‘필요(need)’가 아니라 ‘필수(must)’라고 말한다. 그가 개혁에 중점을 두는 것이 바로 우수한 교수진 확보. 교수들에 대한 급여지급 방식도 호봉제에서 연봉제로 바꿨다. 학교 전체 예산의 70%가 인건비에 사용될 정도로 ‘사람’을 우대한다.

“우리 대학은 교육 중심에서 연구 중심 대학으로 변화하고 있습니다. 이를 위해서는 무엇보다도 연구능력이 뛰어난 교수진 확보가 관건입니다.”

이 대학은 교수평가에서도 세계적 저널에서의 논문 피인용 수, 게재 건수 등 주로 객관적 데이터를 바탕으로 평가한다.

그는 APAIE의 기조연설에서도 “아시아는 중국과 인도라는 두 엔진과 교육투자의 증가에 힘입어 경제적 역동성 및 성장에 있어 중요한 지역으로 부상하고 있다”며 대학 교육의 중요성을 강조하기도 했다.

시 총장은 싱가포르 폴리테크닉대 공학과를 졸업하고 미국 하버드대에서 공학(응용과학)으로 석박사 학위를 받았다.

미국 브라운대 교수를 지냈으며 생애 대부분을 미국 내에서 인정받는 공학자로 보냈다.

1996년 귀국과 동시에 재료 및 공학연구소를 설립해 이를 운영했으며 1997년부터 3년간 싱가포르국립대 부총장직을 맡다 2000년 총장직에 올랐다.

시 총장은 “지난해 개교 100주년을 맞아 학교의 상징물을 사자에서 연어로 바꿨다”며 “우리 학교 출신들이 세계를 무대로 활동하다 다시 돌아와 이 나라와 대학에 기여하라는 의미를 담고 있다”고 말했다. 바로 시 총장 자신의 모습이란 생각이 들었다.

신수정 기자 crystal@donga.com

중국유럽국제비즈니스스쿨의 아카데믹 클래스 룸에서 열린 리디아 프라이스 교수의 수업 중 학생들이 ‘벤츠사의 중국시장 진출 실패 모델’을 주제로 열띤 토론을 하고 있다. 상하이=정세진 기자 |

벤츠의 실패를 둘러싼 논쟁은 중국 저가 휘발유 논쟁으로 이어졌다.

중국산 저가 휘발유가 엔진 고장을 유발한다는 지적에 대해 다른 중국인 학생은 “벤츠를 포함한 외국 기업들은 시장에 들어오기 전에 중국산 휘발유에 맞도록 엔진을 재점검해야 했다”고 지적했다.

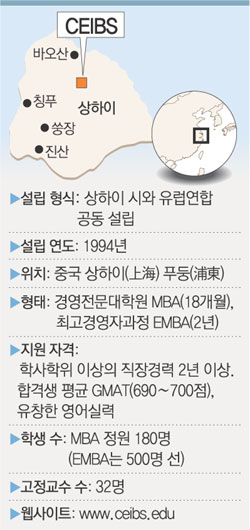

중국 경제성장의 상징인 푸둥의 중심에서 자동차로 20여 분 떨어져 있는 CEIBS는 중국이 자랑하는 MBA스쿨이다. 유럽식 기숙사와 체육관, 강당, 식당 등 모든 건물이 연결된 이 학교는 위에서 내려다보면 한자로 ‘合(합)’자 모양을 하고 있다. 상하이 시정부와 유럽연합(EU)이 4100만 유로를 공동 출자해 설립했다는 의미를 담고 있다.

상하이 시는 하드웨어인 토지와 건물을 제공했고 EU는 소프트웨어인 교육프로그램과 교수진 등 시스템을 들여왔다.

“10여 년 전 경영학 지식이 전무한 상황에서 상하이 시 주도로 중국 고위 관료들과 공기업 최고경영자(CEO)들을 훈련하기 위해 학교를 만들었다.”(박승호 전 CEIBS 교수·베이징 삼성경제연구소 상무)

이 학교의 최고운영위원회의 멤버는 중국과 유럽 출신이 각 2명씩이다. 중국 위원들은 대외행정을, 유럽 위원들은 학사행정을 맡고 있다.

일반적으로 중국 MBA스쿨에 들어가려면 국가대학원시험(GRK)을 보아야 하지만 CEIBS는 이례적으로 미국 경영대학원 입학시험인 GMAT를 치러야 한다.

CEIBS는 현지에 맞는 MBA스쿨을 지향하면서도 100% 영어만 사용한다. 기존 교육시스템을 뛰어넘어 최고의 MBA스쿨을 만들겠다는 의지의 산물이다.

|

이 학교는 중국인과 외국인 학생 비율을 8 대 2로 유지하고 있다.

중국인 학생들은 베이징(北京)대 칭화(淸華)대 출신의 최고 엘리트들이다. 후진타오(胡錦濤) 국가주석의 외동딸을 비롯한 중국 고위층 간부의 자제와 의사 변호사 회계사 출신이 다녔다. 재학생들의 수준도 비슷하다.

입학생의 GMAT 점수는 평균 690∼700점으로 미국의 톱10 MBA스쿨에 뒤지지 않는다.

이 학교는 영국 파이낸셜타임스(FT)가 전 세계 MBA스쿨을 대상으로 매기고 있는 랭킹에서 2003년 90위권에 처음 진입한 데 이어 2005년 22위로 급상승했다.

졸업생의 ‘졸업 후 3년 이내 임금 인상률’은 191%로 전 세계 MBA스쿨 중 2위, ‘졸업 후 3개월 이내 취업률’은 99%로 세계 1위로 평가됐다. 하버드 예일 와튼 매사추세츠공대(MIT) 같은 미국의 일류 MBA스쿨을 압도하는 성적이다.

아시아 지역에서 발간되는 각종 저널은 이 대학을 아시아지역 MBA 1위로 꼽는다. 1994년 첫 입학생 61명을 받은 이후 2005년 정원을 180명으로 늘리는 등 규모를 꾸준히 키워 오면서도 교육의 질을 엄격히 관리해 온 결과다.

학생만 우수한 것이 아니다. 최고 수준의 MBA스쿨에서 유능한 교수를 스카우트해 32명의 교수 중 70%가 외국인이다. 린다 스프러그(하버드 비즈니스스쿨), 리디아 프라이스(컬럼비아대), 페드로 뉴에노(하버드 비즈니스스쿨) 샤오즈싱(肖知興·프랑스 경영대학원 인시아드) 등 쟁쟁한 교수들이 열과 성을 다해 학생을 가르치고 있다.

이 학교는 중국에서 처음으로 2004년 유럽의 경영학 인증제도인 EQUIS(The European Quality Improvement System) 인증을 받았다. 유럽 MBA스쿨 이상의 수업수준을 보장한다는 뜻이다.

정규 MBA 과정뿐만 아니라 CEIBS의 EMBA(최고경영자 MBA) 과정을 거쳐 간 고위 관료들과 기업 CEO들 간의 네트워크도 이 학교의 최대 장점. 중국에서 사업을 하기 위해 중요한 ‘관계(關係)’ 맺기에 적합하기 때문이다. 이 과정의 63%가 중국 기업 또는 현지 진출 다국적 기업의 CEO다. 진즈궈(金志國) 칭다오맥주 회장, 황치판(黃奇帆) 충칭(重慶) 시 부시장, 알카텔차이나 류장난(劉江南) 사장 등 비즈니스와 정계의 핵심 리더 2000여 명이 이곳을 거쳤다.

프랑스 출신의 학생 뱅상 브리쿠 씨는 “미국 유럽식의 최신식 경영학 이론과 중국식 비즈니스를 상하이에서 배울 수 있는 것이 가장 큰 장점”이라고 말했다.

왕젠마오(王建류) MBA 학장은 “10년 안에 글로벌 MBA 톱10에 진입하는 게 목표”라며 “목표를 앞당기기 위해 최고의 교수진과 학생을 확보하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.

상하이=정세진 기자 mint4a@donga.com

■ 유학생들이 본 中대학

|

중국 대학의 경쟁력은 어디서 나오는 걸까.

유학 중인 한국 학생들은 중국 대학의 경쟁력으로 학생의 학습열과 급변하는 경제 환경을 꼽았다. 하지만 수업과 학교행정시스템 등 소프트웨어 측면은 낙후성을 면치 못하고 있는 것도 사실이라고 지적했다.

한국과 중국 양국에서 대학생활을 한 상하이교통대 양창근(22·경영학부) 씨는 중국 대학에는 한국과 같은 대학문화가 없는 것이 가장 큰 차이점이라고 말했다.

그는 “중국에는 동아리 문화, 선후배 문화가 존재하지 않는다”며 “대학본부나 단과대가 주최하는 공식행사 외에 학생들이 따로 모이는 경우가 없고 대다수가 공부에 전념한다”고 전했다.

CEIBS에 다니는 서광민(32) 씨는 “정부 장학금을 받고 있는 중국 학생의 경우 성적이 일정 기준을 넘지 못하면 장학금이 끊기기 때문에 무서울 정도로 공부한다”고 말했다.

같은 대학의 이윤석(29) 씨는 “개발도상국 학생들이 경제성장 과정에서 갖는 정부에 대한 비판의식을 중국의 엘리트 학생들 사이에선 찾기 힘들다”며 “그들이 정치적 문제보다 경제적 성공에 집착하는 것이 가장 무서운 경쟁력”이라고 분석했다.

중국 대학의 경쟁력으로 경제성장에 따른 수많은 다국적 기업과의 연계를 꼽는 이들도 있었다.

푸단(復旦)대 경제학과 박사과정에 있는 노수현 씨는 “중국식 교육시스템이 뒤져 있음에도 전 세계의 학생들이 몰려드는 것은 무엇보다 중국의 성장 가능성 때문”이라고 지적했다.

윤형건(尹亨建·산업디자인) 상하이교통대 초빙교수도 “중국 대학은 기업들과 끊임없이 접촉해 예사롭게 볼 수 없다”고 설명했다.

연세대에서 교수생활을 한 그는 “한국 산업디자인학과 학생들의 경우 졸업 전까지 1개의 프로젝트도 하기 힘들지만 중국 학생들은 2, 3개의 프로젝트를 하는 등 실무경험이 풍부하다”고 말했다.

상하이=정세진 기자 mint4a@donga.com

헨리 로런스 교수(왼쪽)가 진행하는 ‘세계의 미디어와 정치’ 강의에서 학생들이 격의없이 토론을 벌이고 있다. |

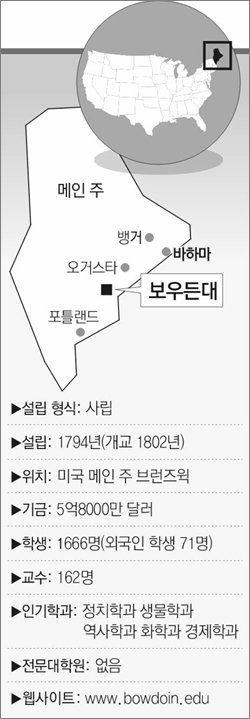

보우든대를 찾은 방문객들은 남쪽 실즈 도로 입구에서 학교의 상징인 소나무가 무더기로 베어져 나가는 시끄러운 소리에 놀라움을 감추지 못했다. 재학생은 물론이고 동문들은 이 소식에 분노했다. 지역 언론은 쓰러진 나무 옆에서 시위하는 학생들의 사진과 함께 “어떻게 보우든대가 살아 숨쉬는 전통을 쓰러뜨릴 수 있느냐”고 보도했다.

나무를 베어 낸 이유는 신축 과학관 건물의 주차장을 마련하기 위한 것이었다. 실은 보우든대 설립자들은 200년 전 ‘급전(急錢)’ 마련용 자원으로 생각해 소나무를 심었다. 이 소나무가 ‘전통’의 출발이 아니었던 것이다.

보우든대는 그런 곳이다. 메인 주 포틀랜드 공항에서 295번 도로를 타고 자동차로 20분 남짓 북쪽으로 올라가면 만나게 되는 인구 2만 명의 소도시 브런즈윅의 한적한 분위기에서 그런 일은 ‘사건’이 될 만했다.

7일 찾은 보우든대는 학교 건물 높이보다 더 높게 솟은 소나무 숲에 둘러싸여 있었다. 미국 동북부 끝자락에 위치해 4월임에도 기온이 섭씨 0도에 가까울 정도로 쌀쌀했다.

어쨌든 그 ‘사건’은 200년 이상의 역사를 자랑하는 보우든대가 한편으로 전통을 중시하면서도 다른 한편으로 더 좋은 대학을 만들기 위해 그 전통의 굴레를 뛰어넘는 결단도 서슴지 않는다는 것을 보여 준다.

|

보우든대에서 위기는 항상 개혁으로 이어졌다.

1960년대 말 우수한 학생들을 애머스트, 윌리엄스, 웨슬리언대 등 경쟁 대학에 빼앗기고 있다는 위기감이 몰아닥치자 입학준비위원회는 1968년 남녀공학을 실시하고 흑인 학생들을 유치해야 한다는 보고서를 마련했다. 학교의 입학 시스템뿐 아니라 학부 문화를 완전히 뜯어고치자는 혁명적인 발상이었다.

이런 분위기 속에서 이 대학은 1970년 미국 대학수학능력시험(SAT)을 다소 파격적으로 도입했다. 단순히 시험성적을 반영한 것이 아니라 학교 입학심사위원회가 마련한 기준표에 따라 직접 학생의 구술 능력과 수학적 지식 등을 테스트했다. 중고교 시절 탄탄한 실력을 쌓아 두지 않았으면 통과할 수 없는 것이었다. 소수 인종에 대한 차별적인 입시제도라는 비판의 목소리는 우수학생 유치라는 목적 앞에서 수그러들었다.

1971년에는 남녀공학으로 새로 태어났다. 950명에 이르던 학생 수도 1400명으로 급격히 늘렸다.

당시 급격한 세대교체와 베트남전쟁 영향으로 도시의 복잡함에 환멸을 느낀 젊은 세대들이 자유와 새로운 환경을 찾아 보우든대로 몰려들었다.

“남성 중심적이고 보수적이던 동문들이 반대의 목소리를 높였지만 이 같은 개혁은 시대의 변화를 정확히 내다본 것이었다.”(스콧 후드 대외협력처 부처장)

우수한 학생을 뽑은 뒤 이들을 ‘단련’하는 것은 교수진의 몫이다. ‘인디펜던트 스터디(독립연구)’와 ‘명예 프로젝트(honors project)’라는 독특한 교육법은 이 대학을 인문학 대학 순위에서 상위 랭킹에 붙잡아 두는 데 큰 역할을 하고 있다.

‘독립연구’란 학생들이 전공 수업의 틀을 뛰어넘어 스스로 과제를 만들어 교수와 1 대 1로 수업을 진행하는 것이다.

미술사학과 4학년 이승아(李昇雅·여·25) 씨는 이번 학기에 ‘청자 연구’라는 독립연구를 진행하고 있다. 연구계획서를 담당 교수에게 제출해 허락을 받은 이 씨는 1주일에 한 번씩 연구진행 성과에 대한 리포트를 제출하고, 교수를 만나 지도를 받는다. 학기 말에 종합 리포트를 작성해 제출하면 학점으로 인정된다.

|

리포트 제출로 끝나지 않을 수도 있다. 인디펜던트 스터디를 연장해 다음 학기까지 1년간 연구를 지속하면 명예 프로젝트로 발전한다. 100여 쪽에 이르는 논문을 제출하면 학교에서 심사위원회를 구성해 평가를 한다. 여기를 통과하면 일반 졸업장 외에 ‘명예졸업’이란 영광을 하나 더 안는다.

교수와 학생 간의 친밀한 관계는 대학 생활의 중심축이다.

교수는 시험시간에 학생이 보이지 않으면 기숙사로 전화를 걸어 채근할 정도다.

볼드윈센터는 학업에 어려움을 겪는 학생들과 멘터(조언자)를 연결해 주는 일을 하고 있다.

이 센터의 엘리자베스 반하트 소장은 “30여 명의 멘터는 학생들이 어려움을 겪는 과목에 대해 지속적으로 도움을 준다”고 설명했다.

전형적인 인문학 대학답게 학생들에게 요구하는 독서량도 만만치 않다. 그러나 학생들 간의 경쟁은 그다지 심하지 않은 편이다.

수학과 심리학을 복수전공하고 있는 제이미 버우드(2학년) 씨는 “교수뿐 아니라 동료들도 학업을 도와주기 때문에 원하는 공부를 맘껏 할 수 있다”고 자랑했다.

면학 분위기와 안전한 치안 환경 덕분에 보우든대는 미국에서 입시 경쟁이 아주 치열한 학교의 하나로 떠올랐다. 지난해 국내외에서 5026명이 지원해 478명이 합격했다.

브런스윅=김영식 기자 spear@donga.com

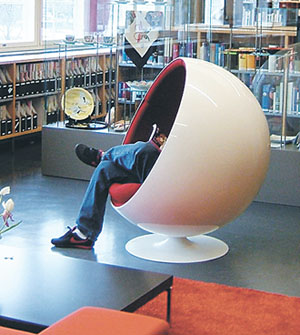

■ 보우든이 배출한 인물

|

보우든대는 미국 건국 직후 사회를 이끈 지도자를 양성한 명문이었다. 이 대학은 공익을 위해 노력하는 지도자를 양성한다는 설립 취지와 함께 시대를 이끌었던 ‘선배’들의 모습을 통해 전통을 만들어 왔다.

미국 남북전쟁의 영웅인 조슈아 로런스 체임벌린(1852년 졸업)은 게티즈버그 전투의 승리를 이끈 인물이다. 보우든대 후배들은 그의 전투 경력보다는, 패배한 남군을 처벌하지 말고 존중하라고 명령한 대목을 자랑스럽게 여기고 있다. 이 같은 명령은 남북전쟁 이후 남부와 북부가 화해할 수 있는 계기로 작용했다. ‘도덕적인 지도자’ 교육에 초점을 맞추는 보우든대의 전통을 가장 잘 구현한 인물이기도 하다.

프랭클린 피어스 14대 대통령, 멜빌 풀러 연방대법원 판사, 토머스 리드 하원의장을 비롯한 3부 요인들도 보우든대의 자랑거리.

‘주홍글씨’로 유명한 너대니얼 호손과 국민의 가장 큰 사랑을 받은 시인 헨리 워즈워스 롱펠로도 이 대학 출신이다.

탐험가 로버트 피어리는 학교 클럽 배지를 달고 1909년 세계 최초로 북극을 정복했다. 피어리의 북극 정복 이후 북극곰은 이 대학의 마스코트가 됐다.

조순(趙淳) 전 서울시장도 이 대학 출신이다. 보우든대의 소개 책자는 그를 제2차 세계대전 이후 보우든대를 빛낸 지도자의 한 명으로 기술하고 있다.

크리스토퍼 힐 미 국무부 동아시아태평양담당 차관보도 이곳을 졸업했다. 6일 ‘동아시아 정세’를 주제로 모교에서 강연회를 가진 그는 라크로스 경기에 흠뻑 빠졌던 대학 시절을 회상하기도 했다.

이 같은 보우든대 동문들의 유형무형의 후원은 후배들에게 귀중한 자산이 되고 있다.

브런즈윅=김영식 기자 spear@donga.com

상경계 그랑제콜인 ESSEC의 대형 강의실에서 한 학생이 교수와 학생들이 지켜보는 가운데 발표하고 있다. 이 학교는 기존 학제를 미국식 경영대학원(MBA) 시스템으로 전환해 경쟁력을 키우고 있다. 사진 제공 에섹 |

《“참 창피한 일이야.” 프랑스에서 새 고용법을 둘러싼 대학생들의 시위가 한창이던 지난달 플로랑스 쿠아리에(22·여) 씨는 학교의 외국인 친구들에게 이렇게 말했다. 쿠아리에 씨는 “대학생들이 변화에 도전할 생각은 않고 안정만 추구한다”고 꼬집었다. 쿠아리에씨 역시 대학생이다. 그러나 시위에 참가한 대학생들과는 ‘신분’이 다르다. 그는 에섹(ESSEC)에 다닌다.》

270개 기업과 제휴…18개월간 현장 실습

따라서 이곳 학생들에게 취업 걱정은 남의 나라 얘기다. 쿠아리에 씨가 길거리에서 분노의 함성을 외치는 다른 학생들을 비판할 수 있는 것도 이런 이유 때문이다.

에섹은 고등경제상업학교란 뜻이다. 상업과 무역 분야의 일꾼을 키워 내기 위해 베르사유의 상공인들이 주도해서 1907년에 세웠다.

설립한 지 100년이나 되는 명문 학교로 졸업생들의 취업에는 전혀 걱정할 필요가 없는 학교다. 그런 에섹이 10여 년 전부터 체질을 바꾸고 있다. 기존 학제를 미국식 경영대학원(MBA) 시스템으로 전환하고 있는 것이다.

지난주 에섹을 방문했을 때 캠퍼스 여기저기에서 노트북 컴퓨터를 켠 채 머리를 맞대고 있는 학생들이 눈에 띄었다. 삼삼오오 모인 학생들은 영어와 프랑스어를 섞어 대화를 나누면서 열심히 노트북 컴퓨터 자판을 두드리고 있었다.

|

오후 10시가 넘은 시간인데도 컴퓨터실에는 여학생 4명이 모여 문서작업에 한창이었다. 루이비통으로부터 마케팅 관련 보고서 작성을 의뢰받아 프레젠테이션 준비를 하는 중이라고 했다. 밤늦은 시간까지 보고서 작성이라? 프랑스의 일반 대학에서는 보기 힘든 풍경이다.

잘나가던 학교가 개혁에 나선 이유가 뭘까.

피에르 타피 총장은 “이전에도 에섹 졸업생들은 빵집에서 맛있는 빵이 동나듯 잘 팔려 나갔다”면서 “하지만 세계화시대에 맞는 글로벌 인재라고 하기엔 부족했다”고 말했다. 한마디로 프랑스 업계가 아니라 국제 비즈니스 업계가 요구하는 인재를 키우기 위한 개혁이라는 설명이다.

개혁의 주요 대상은 3년제이던 그랑제콜 학제였다. 고등학교를 마치고 2년간 준비반(classe pr´eparatoire·햇볕을 보지 않고 공부만 한다고 해서 ‘두더지반’으로 불림)을 거친 뒤 다시 치열한 입시를 통과해야 들어갈 수 있는 그랑제콜이었지만 학교는 이를 과감하게 4년제로 전환했다. 이름도 에섹MBA로 바꿨다.

4년제로 전환한 것은 현장 실습을 늘리기 위해서다. 기업체의 인턴십 과정 6개월을 현장 실습 18개월로 늘렸다. 홍보 담당 에스텔 아르두앙 씨는 “단순 업무를 하면서 분위기만 맛보던 인턴십과는 크게 달라졌다”고 강조했다. 학생들은 마케팅 회계 부동산 같은 실무 부서의 책임자 아래 보조 직원으로 고용돼 ‘제대로’ 일을 한다. 기업체의 실습생 파견 요청이 매년 1만1000여 건에 이른다.

학교 측은 또 다른 6개월 동안은 외국 경험을 쌓도록 학생들을 독려한다. 교환학생 제도를 통해 외국 대학에서 공부하거나 해외에 있는 동문의 회사에서 근무하도록 하는 식이다.

학교 측은 270개 국내외 기업과 파트너십을 맺고 있다. 학교 건물 1층 게시판에 있는 회사 이름을 보면 LVMH, 푸조, 라파주, 다농, 카르푸, 미슐랭 등 웬만한 프랑스 기업은 거의 망라돼 있다. 아디다스, BMW재단, 코카콜라 같은 외국 기업도 있다.

|

크리스티앙 발므 셸프랑스 대표, 도미니크 레이니시 코카콜라유럽 대표, 질 펠리송 아코르그룹 회장, 장 뤼크 드코르누아 KPMG프랑스 회장이 동문이다.

학생들은 실습을 한 회사에 졸업 이전에 채용되는 경우가 많다. 2003년과 2004년 통계를 보면 학생의 54%가 실습한 회사에서 고용 제의를 받았고 34.4%가 그 회사에 입사했다.

영어 강의도 크게 늘렸다. 모국어 사랑이 유별한 프랑스 학교에서는 이례적인 일이다. 강의만 잘 선택하면 영어만으로도 전 과정을 마칠 수 있을 정도.

타피 총장은 “학생들에게 적어도 2개 언어는 유창하게, 1개는 의사소통이 가능할 정도의 수준을 요구하고 있다”고 말했다.

정교수 108명 가운데 외국인 교수는 현재 30%로 비율은 점차 높아지는 추세다.

이 학교는 에섹MBA 외에 1년 과정의 럭셔리 브랜드 매니지먼트 MBA와 호텔 MBA 코스를 운영하고 있다. 럭셔리 MBA와 호텔 MBA는 전 강의 과정이 영어로 진행된다.

‘대학 위 대학’ 그랑제콜의 변신

프랑스에서 그랑제콜에 입학한다는 것은 그순간 돈과 명예를 거머쥔다는 것을 뜻한다.

프랑스에서 그랑제콜 졸업생들은 자동적으로 상류층의 일원이 된다. 거꾸로 말해 그랑제콜을 나오지 못한 사람들이 상류층에 끼어들기는 아주 어렵다는 얘기다.

그래서 프랑스에서 그랑제콜은 ‘대학 위의 대학’으로 불린다. 자크 시라크 대통령과 도미니크 드빌팽 총리가 졸업한 국립행정학교(ENA), 장폴 사르트르, 미셸 푸코 같은 인문학 대가들을 배출한 고등사범학교(ENS), 이공계 학교인 에콜 폴리테크니크 등이 대표적인 그랑제콜이다.

프랑스만의 독특한 학제인 그랑제콜은 ‘국가가 필요로 하는 인재 양성’을 목표로 만들어졌다. 따라서 그동안 대부분의 그랑제콜은 프랑스 학생만을 받아들여 프랑스의 리더로 만드는 데 전력을 기울였다. 물론 수업도 프랑스어로만 진행됐다.

그러다 보니 학교도, 학생도 프랑스 안에서만 안주하려는 매너리즘에 빠졌다. 세계화 시대에 걸맞은 글로벌 감각을 갖추지 못한 것. 매년 주요 기관들이 발표하는 세계 대학 순위에서 프랑스가 그토록 자랑하는 그랑제콜은 거의 순위에 들지 못한다. 프랑스 학생들의 경쟁력은 세계 무대는 고사하고 통합된 유럽 안에서도 뒤처졌다.

그런 그랑제콜이 최근 부쩍 개혁에 힘을 쏟고 있다. 영어수업 비중을 늘리고 외국의 뛰어난 학생들을 적극적으로 받아들이고 있다. 에콜 폴리테크니크는 해외 인재 발굴에 적극 나서 2003년부터 정원의 20%를 외국인 학생으로 채우고 있다. 외국 주요 도시에 입학시험을 위한 센터도 마련했다.

에섹은 한국에서 열리는 유학박람회에도 매년 참가해 “영어로 수업이 가능하다”는 점을 강조하며 학교 알리기에 열심이다.

ENA는 유럽연합(EU) 시대에 걸맞은 인재를 키우기 위해 파리에 있던 학교를 유럽의회가 있는 스트라스부르로 옮겼다. 더불어 외국인 학생 유치에도 한층 적극적으로 나서고 있다.

이들 그랑제콜은 이 밖에도 외국 유수 대학과 파트너십을 맺거나 이중 학위제를 체결하는 방식으로 세계화를 위한 체질 개선에 열을 올리고 있다.

세르지퐁투아즈=금동근 특파원 gold@donga.com

번듯한 건물이 없어 뉴욕 시 전체를 캠퍼스로 사용한다는 쿠퍼유니언대. 그러나 4년 전액 장학금이라는 메리트로 입학은 어렵고 졸업은 더욱 어려운 명문대학이다. 건축학과 학생들이 강의를 듣고 있는 모습. 사진 제공 레오 소렐 |

학교엔 흔한 수영장도 없었다. 식당도 없고 20명 정도가 앉을 수 있는 카페테리아가 유일하게 먹고 마실 수 있는 공간이었다. 체육관도 없기 때문에 학생들은 근처 고등학교 체육관을 빌려 써야 한다. 도서관도 자리가 부족해 학생들은 쿠퍼유니언대와 협약을 맺은 근처 뉴욕대나 파슨스 디자인학교의 도서관을 이용하는 일이 많다. 이 때문에 쿠퍼유니언대는 ‘기생(寄生) 학교’라고 불리기도 한다. 학교 측은 “뉴욕 시 전체를 캠퍼스로 사용한다”고 설명했다.

쿠퍼유니언대는 건축대 150명, 공대 500명, 미술대 250명 등 전교생이 900명에 불과하다. 하지만 해마다 전 세계의 최우등생들이 지원한다. 지원자의 합격률은 하버드대 수준인 12%이다.

특히 매년 35명 안팎을 뽑는 건축대는 미국 최고의 수준으로 꼽힌다. 하버드대, 예일대, 프린스턴대 등 주요 대학 건축학과 교수의 상당수가 이 학교 출신이다.

이런 작은 학교에 최고의 인재들이 몰리는 이유는 뭘까.

로니 데니스 부총장은 “다른 엘리트 대학에서는 보기 힘든 4년 장학금 혜택을 재학생 전원에게 주고 있기 때문”이라고 설명했다. 그렇다. 이 학교에는 학비가 없다. 1년 학비가 2만7000달러 정도니까 4년 기준으로 10만8000달러(약 1억 원)에 해당하는 많은 액수다.

고교 시절 내내 전교 1등이었다는 마이클 페트너크(화학공학과 4년) 씨는 “부모에게 학비 지원을 받기 힘들어 돈 없이 좋은 교육을 받을 수 있는 대학을 찾다가 이곳을 선택했다”고 말했다.

이 학교 자산은 다른 대학과는 달리 대부분 부동산에서 나오는 임대료 수입. 매년 3000만 달러에 가까운 전액 장학금도 이 수입에서 지급한다.

학생들에게 전액 장학금이라는 혜택을 주는 만큼 공부를 ‘지독하게’ 시킨다.

학생들은 “공부하는 것을 진짜로 좋아하지 않으면 견디기 힘든 학교”라고 말한다.

수업 규모는 20명 안팎이다. 이렇다 보니 강의의 깊이가 다르다. 교수가 학생들의 이름을 모두 알고 있으며, 학업 진행 상황을 속속들이 꿰고 있다.

2001년 학교에서 멀지 않은 세계무역센터에서 9·11테러가 발생한 직후 학교 건물의 5층 이상에 대해 대피명령이 내려지자 강의실을 4층으로 옮겨 강의를 계속한 한 교수의 이야기는 악착같이 공부를 시키는 이 학교의 새로운 전설이 되고 있다.

그렇다고 교수가 학생들을 일일이 돌봐 주는 것은 아니다. 뭔가를 하고 싶으면 프로젝트를 포함해 학생 자신이 책임지고 해야 한다.

또 미국 대학에 만연한 ‘학점 인플레이션’ 대신 ‘학점 디플레이션’이 있다는 말이 있을 정도로 학사 관리가 엄격하다. 입학생의 10%가량이 학사경고를 받고 중도에 탈락한다. 공부 스트레스를 견디지 못해 스스로 떠나는 학생도 있다. 지난해 가을 건축학과에 입학한 학생 중 2명은 1학기만 마치고 학업을 그만뒀다.

한 학생은 “입학한 뒤 첫 2년을 버텨 내면 신의 경지에 오른다”고 할 정도로 살인적인 공부를 해야 한다고 실토했다.

|

이렇다 보니 이곳 출신들은 주요 대학 대학원들이 가장 선호하는 학생으로 꼽힌다. 매년 졸업생의 40%가 미국 유명 대학의 대학원에 입학해 학업을 계속한다.

발명왕 토머스 에디슨도 이곳에서 교육을 받았다. 1999년 이후 미국 정부가 지원하는 풀브라이트 장학생을 15명이나 배출했다. 동문 중에는 노벨 물리학상을 수상한 러셀 헐스, 해체주의 건축의 거장으로 독일 베를린의 유대인박물관과 서울 강남구 삼성동 ‘아이파크타워’를 설계한 다니엘 리베스킨트 등이 있다. 뉴욕 지역 전력 및 가스 공급 회사인 콘 에디슨의 최고경영자 케빈 버크 등 경제계에 진출한 동문도 많다.

각 분야에 진출한 졸업생들은 ‘동문 펀드’라는 학교 기금에 거액을 기부한다. 자신이 대학에 다닐 때 받은 빚(전액 장학금)을 후배들에게 돌려주는 것이다.

이 전액 장학금 제도는 9·11테러로 흔들리기도 했다.

맨해튼 한복판의 크라이슬러빌딩 등 학교 소유 건물의 임대료 수입이 9·11테러로 급감하면서 전액 장학금 제도를 재검토해야 한다는 이야기가 나왔던 것. 그러나 동문들과 재학생들은 “무상 교육이라는 설립자의 철학이 흔들려서는 안 된다”며 목소리를 높였다.

결국 학교 측은 기존 대학 건물 일부를 상업용 건물로 재건축해 더 많은 임대 수입을 올리기로 했다. 이에 따라 1억2000만 달러를 투입해 기존의 공대 건물을 헐고 새 건물을 짓는 방안을 추진하고 있다.

뉴욕=공종식 특파원 kong@donga.com

■“性-인종-계층 차별없이 실력으로만 선발”

|

쿠퍼유니언을 설립한 피터 쿠퍼(1791∼1883)의 교육철학이다. 이민자의 아들이었던 쿠퍼는 자수성가한 억만장자. 미국에서 증기기관차 엔진을 발명한 발명가이기도 했던 그는 공식 학교 교육을 1년밖에 받지 못했다.

그는 재산을 털어 당시 경제적인 이유로 대학 교육을 받기가 쉽지 않았던 블루칼라 계층 자녀에게 등록금을 받지 않고 교육을 제공하는 획기적인 대학을 설립했다.

그는 또 인종, 종교, 성에 상관없이 능력만 있으면 누구나 받아들인다는 원칙을 세웠다.

학교가 설립된 1859년은 미국에 공립학교라는 개념조차 존재하지 않았던 때였다.

쿠퍼의 대학 설립은 이후 철강왕인 앤드루 카네기 등 부자들이 잇달아 대학을 설립하는 도화선이 됐다.

이 학교는 전액 장학금을 주는 전통을 150년 가까이 유지하고 있어 ‘등록금 수입’이 없다.

이 학교는 오직 능력(merit)으로만 학생을 뽑는다. 다른 대학처럼 동문 자녀에게 가산점을 주는 레거시(legacy) 제도도 없고 운동선수 특별전형도 없다.

학생의 국적이나 미국 시민권이 있는지도 상관하지 않는다.

입학 당시 영주권자가 아니었다는 최종우(화공학과 4년) 씨는 “다른 대학은 영주권이나 시민권이 없으면 재정적인 지원을 받기 어렵기 때문에 경제적인 부담이 크다”며 “이 학교는 입학할 때 그런 문제를 아예 물어보지도 않았다”고 밝혔다.

이런 이유로 이 학교에는 이민자 출신이 어느 대학보다도 많다. 설립 초기엔 이탈리아계와 아일랜드계가 많았다. 그러다가 유대계가 대거 입학했으며 지금도 상당수를 차지하고 있다.

현재는 재미교포를 포함해 한국계도 상당수에 이른다. 학생의 출신 배경이 미국 이민사를 그대로 보여 주고 있는 것이다.

뉴욕=공종식 특파원 kong@donga.com

도서관 자리마다 컴퓨터 틸뷔르흐대 도서관의 대부분 좌석에는 컴퓨터가 놓여 있어 인터넷을 활용한 학습이 가능하다. 대학 곳곳에 조를 이뤄 공동 학습을 할 수 있는 공간이 마련돼 있다. 틸뷔르흐=허진석 기자 |

학생 카페나 건물 현관 등 교내 곳곳에서 학생들은 컴퓨터로 공부하고 있었다. 캠퍼스 중앙에 있는 도서관에는 거의 모든 자리에 개인용 컴퓨터가 놓여 있을 정도. 법대 건물 현관과 도서관 등 교내 곳곳에 공동 작업을 할 수 있는 공간이 별도로 마련돼 있었다. 무선 인터넷이 깔려 있어 교내 어디서든 이용이 가능하다. 한정된 자원을 작은 캠퍼스에 집중 투자한 결과다.

이 학교는 기회가 되면 규모를 늘리려고 하는 다른 대학과 달리 오히려 학생 수를 줄이는 것이 목표다.

“현재 1만2000명인데 너무 많아 1만 명 수준으로 줄일 계획이다. 그래야 제한된 자원을 학생들에게 그나마 적절하게 투자할 수 있다.”(프랑크 다윈 스하우턴 총장)

|

이런 명성 덕분에 최근에는 정부로부터 ‘의대를 세울 생각이 없느냐’는 제안을 받았지만 단호하게 거절했다. 전체 학생의 절반(6000명)이 재학하고 있는 경제·경영대학에 집중하기 위해서다. 캠퍼스를 늘릴 계획도 없다. 그럴 돈이 있으면 우수한 학생과 뛰어난 교수를 유치하는 데 투자를 한다는 것이 학교의 방침이다.

이 대학이 유럽 내 최고 대학 반열에 오를 수 있었던 비결은 교수의 질을 끌어올린 데 있다.

1980년대 말 당시 경제·경영대학장은 정부에 대학쇄신안을 제시하고 적지않은 지원금을 이끌어 냈다. 이 돈으로 당시 유럽 대학으로는 드물게 유능한 젊은 학자들이 몰리는 미국의 경제·경영학회를 찾아가 현지에서 교수를 뽑았다. 유능한 교수를 유인하기 위해 강의 부담은 다른 대학의 절반으로 줄였고 학술교류를 위해 유명 교수를 초빙하는 비용을 전폭적으로 지원했다. 또 국립대다 보니 급여를 많이 주지는 못했지만 연구 활동만은 적극 뒷받침했다.

힘들게 뽑은 교수들을 잠시도 가만두지 않았다. 이들에게는 6년간의 임기만 보장했다. 6년이 오기 전 4년 6개월이 지난 시점에 다시 엄격한 평가과정을 통과하도록 했다. 정년을 보장받는 비율은 40% 정도로 절반 이상이 떨어져나간다. 1990년대 이후 주요 경제·경영 관련 학회지에 틸뷔르흐대 교수들의 이름이 많이 오르내린 이유는 여기에 있다.

막 강의를 마치고 나온 에딘요 보스(20) 씨는 “최신 이론을 배운 젊고 유능한 교수와 자주 접촉할 수 있는 것이 우리 학교의 장점”이라고 말했다.

학생들은 전담부서를 통해 교수의 수업 내용이나 시험 방식을 평가하기도 한다.

|

그렇다고 학생들의 생활이 편한 것은 아니다. 이 대학은 1학년 학생의 60% 정도만 2학년으로 진학시킨다. 네덜란드 교육체계 때문에 일단 지원한 학생을 모두 받아들인 뒤 학점을 제대로 취득하지 못하는 학생을 걸러내는 것이다. 졸업을 많이 시키면 재정지원을 많이 받을 수 있지만 학교의 명성을 유지하기 위해 그렇게 하지 않는다.

1990년대 초부터 외국인 학생을 적극적으로 뽑기 시작한 것도 좋은 학생을 확보하기 위한 노력의 일환이다.

내국 학생은 선별해서 뽑을 수 없지만 외국인 학생은 골라서 뽑을 수 있었기 때문이다. 학비가 없는 국립대이기 때문에 세계 각지에서 온 우수한 학생 중에서 좋은 학생을 고를 수 있었다. 전무하다시피 했던 외국인 학생은 이런 전략 덕택에 현재 전체 학생의 5%(600명)로 높아졌다. 한국인 학생은 교환학생 2명을 포함해 모두 5명.

산드라 링컨 외국학생처장은 “학습 동기가 높은 외국 학생들은 네덜란드 학생들에게도 좋은 자극이 되고 있다”고 소개했다.

최근 이 학교는 예비박사과정을 1년에서 2년으로 늘렸다. 정식박사과정 학생에게는 월급까지 줘 가며 공부를 시켜야 하기 때문에 좀 더 철저한 검증을 하기 위해서다.

경제·경영대학에서 시작된 경쟁력은 다른 단과대학으로도 확산되는 중이다. 2002년 독일 주간지 슈피겔은 이 학교 법대를 유럽 법대 중 1위로 선정했다.

스카우턴 총장은 “대학이 경쟁력을 갖추려면 한정된 자원을 낭비하지 않아야 하고 그러기 위해서는 ‘선택과 집중’이 필수”라고 말했다. 이 학교는 다른 대학과 함께 정부를 상대로 학생선발권을 찾는 노력을 기울이고 있다. 2학년으로 진학하지 못하는 1학년 학생 40%에 투입되는 학교 자원을 더 효율적으로 활용하기 위해서다.

틸뷔르흐=허진석 기자 jameshuh@donga.com

▼네덜란드 대학은 지금▼

네덜란드에서는 지금 대학에 학생선발권을 주자는 논의가 한창이다. 대학이 우수한 학생을 골라서 뽑을 수 있도록 하자는 얘기다.

실제로 네덜란드뿐 아니라 대부분의 유럽 국가에서는 학업 의지가 있는 학생은 나이에 상관없이 누구나 원하는 대학에 들어갈 수 있다. 교육받을 권리를 국가가 보장해야 한다는 철학 때문이다.

대학에 가고자 하는 사람은 대학 진학을 위해 설립된 중등학교(우리의 고등학교)에서 기본 학력만 갖추면 된다. 유치원 2년을 포함해 8년인 초등과정을 마친 뒤 6년의 중등과정에 입학하면 된다.

이 때문에 유럽에서는 직업이 학생인 사람이 많다. 늙다리 학생이 많을수록 정부의 재정 부담은 커진다. 네덜란드의 경우 대학생은 전차나 지하철, 기차 요금이 무료이고 부모와 떨어져 살 경우 매달 200유로씩 정부보조금도 받는다. 학부생은 1년에 1500유로(약 175만 원)의 학비를 내지만 매년 비슷한 규모의 장학금을 기본으로 받기 때문에 실제는 무료인 셈이다. 대학 구조가 이러다 보니 대학이 학생선발권을 달라고 요구해도 지지를 받기 어렵다. 유권자를 의식하는 정치인들이 학생 표를 깎아 먹는 정책을 택하기 쉽지 않기 때문이다.

그러나 최근 들어 유럽 국가에서도 더는 이렇게 대학을 운영해서는 안 된다는 위기감이 고조되고 있다. 개혁을 미뤘다가는 국가 경쟁력에서 뒤질 수밖에 없다는 판단에서다.

|

그는 책과 강연에서 “승리하라. 기업이 승리하면 많은 일자리와 기회가 생긴다. 승리는 단순히 좋은 것이 아니라 위대하다”고 되풀이했다.

이 건물은 투자사업가 ‘존 사이먼’, 강의실은 ‘에머슨 일렉트릭’, 강당은 ‘메이 백화점’이 기부한 돈으로 만든 것이다. 건물은 물론이고 강의실과 강당까지 모두 기증자나 기업의 이름으로 불리고 있다.

워싱턴대는 기업과 동문들의 막대한 기부금으로 성장한 대표적인 대학이다. 캠퍼스에 있는 건물들은 본관 건물인 브루킹스 홀을 비롯해 대부분이 기부자의 이름으로 불려 무슨 건물인지를 알기 어려울 정도였다.

|

1905년 문을 연 현재의 캠퍼스는 1904년 세계박람회와 하계올림픽이 열린 곳이기도 하다.

브루킹스 홀의 동쪽 정면으로 캠퍼스와 연결돼 있는 도시형 공원인 포리스트파크의 규모는 155만 평. 뉴욕의 센트럴파크보다 53만 평이나 크다.

|

150년이 넘는 역사를 가진 이 대학은 50년 전만 해도 학생의 90%가 세인트루이스 출신인 지방대학에 불과했다.

그러나 지금은 재학생 1만767명 가운데 세인트루이스를 포함한 전체 미주리 주 출신은 15%에 불과하다. 외국 학생이 85개국의 1300명이나 된다. 120개국에서 온 연구원과 박사 후 과정 학생 및 방문교수도 1200여 명이나 돼 국제화 수준도 상당하다.

이 대학은 유에스뉴스 앤드 월드리포트의 종합대학 랭킹에서 2004년 9위, 2005년과 2006년 11위를 기록해 가장 주목받는 대학으로 발전했다. 10년 전만 해도 20위권의 대학이었다. 랭킹 11위는 아이비리그의 코넬대(13위)와 브라운대(15위)보다 앞서는 것.

|

특히 의대는 하버드대, 존스홉킨스대, 펜실베이니아대에 이어 4위로 평가될 정도로 유명하다. 의학 생리학 부문을 중심으로 노벨상 수상자를 22명이나 배출했다.

초대 대통령 조지 워싱턴의 이름이 들어간 다른 대학으로는 수도 워싱턴의 조지 워싱턴대와 워싱턴 주 시애틀의 워싱턴대(University of Washington)가 있다. 이 때문에 혼동하는 사람이 많아 1976년부터 ‘세인트루이스 소재 워싱턴대(Washington University in St. Louis)’를 대학명으로 사용하고 있다.

이 대학은 1958년부터 7년 동안 고려대와 연세대에 10여 명의 교수를 1년 또는 1년 반씩 파견해 경영대학의 발전을 지원한 ‘경험’이 있다.

“국제협력처(ICA)의 의뢰로 한국의 대표적인 사립대의 경영대학 커리큘럼을 개선하고 교수법을 지원하기 위한 프로젝트를 워싱턴대가 수행한 것이다.”(로버트 버질 전 경영대학장)

같은 기간에 이 대학 경영대학원에는 고려대생과 연세대생 25명이 장학금을 받고 유학했다. 25명 중 8명이 석사나 박사학위를 받았다. 8명 중 이준범(李準範) 전 고려대 총장과 송자(宋梓) 전 연세대 총장이 포함돼 있다.

이 대학의 괄목할 만한 성장은 1970년부터 25년 동안 재임한 윌리엄 댄포스 총장과 후임자인 마크 라이턴 현 총장의 공로를 빼놓을 수 없다.

|

이 대학이 1992년부터 2004년까지 네 차례(1996년은 유치 후 취소됨)나 대통령 후보 토론회를 유치한 것은 낮은 지명도를 극복하려는 노력과 무관치 않다.

특히 10만5000여 명의 졸업생 가운데 3분의 1 정도가 매년 기부금을 낼 정도로 동문들이 자원봉사와 기부에 적극적이다.

원금은 손대지 않고 수익금만 사용하는 이 대학의 기금은 무려 43억 달러로 미국 대학 가운데 8위에 해당한다. 연간 기부금 수입이 1500만 달러나 된다.

이 같은 규모의 기금은 아이비리그 수준이다. 물론 하버드대(255억 달러)나 예일대(152억 달러)에는 미치지 못하지만 코넬대(38억 달러)나 다트머스대(27억 달러), 브라운대(20억 달러)보다 많다.

대부분의 대학들이 가정형편에 따라 장학금을 지급하는 것과 달리 이 대학은 성적 우수자에게 장학금을 줌으로써 성적 우수자를 유인하고 있다.

세인트루이스=권순택 특파원 maypole@donga.com

▼“모금성공 비결은 철저한 준비와 비전 제시”▼

|

마크 라이턴(57·사진) 워싱턴대 총장은 취임 이듬해인 1996년 10년 동안 10억 달러 모금 계획을 수립했다. 그러나 그는 8년 만에 목표액을 초과 달성했다.

라이턴 총장은 성공적인 모금 비결에 대해 “철저하게 준비하고 계획을 세운 뒤 다양한 분야에 필요한 돈을 다양한 사람들로부터 동시에 모은 것이 효과적이었다”고 말했다.

철저한 준비로 대상을 ‘공략’했고 그의 비전에 공감한 기업과 동문들은 기꺼이 지갑을 열었다는 얘기다.

그의 재임 중에 새로 생긴 건물만도 25개나 된다.

23세에 캘리포니아 공대에서 화학 박사학위를 받은 그는 매사추세츠 공대(MIT)에서 교수와 학과장을 거쳐 5년 동안 부총장(Provost)까지 지냈다. 그 후 46세에 이 대학 총장으로 스카우트됐다.

그의 연봉은 60만 달러로 조지 W 부시 대통령보다 20만 달러나 많다. 하지만 일반 교수 연구실과 별로 달라 보이지 않는 집무실에서 만난 라이턴 총장은 모금 캠페인 구호가 적힌 머그잔에 손수 커피를 따라 마셨다.

“기부금으로 장학금과 연구비를 지원해 우수한 학생과 훌륭한 교수들을 확보하고 학교 시설도 확충했다.”

‘기부금’ 총장이 들려주는 간단하지만 쉽지 않은 ‘대학혁신’ 비결이었다

UIAH의 한 학생(왼쪽)이 판재를 휘어서 가공하는 방법을 강사에게 묻고 있다. 학생들은 자신의 작품을 학창 시절에 상업화할 정도로 경영 마인드가 강하다. 헬싱키=허진석 기자 |

|

이 학교에는 운동장은 물론이고 그럴듯한 나무 한 그루도 없다. 건물 하나가 전부다. 학생수는 약 1700명. 공장지대에 있고 규모도 작지만, 이 학교는 유럽 내 디자인분야 ‘빅5’ 대학 중 하나로 손꼽힌다. 우리나라에서는 아이가 머리가 좋으면 법대나 의대를 보내려고 하지만 핀란드인은 머리 좋은 아이를 두고 “UIAH에 갈 아이”라고 얘기한다고.

4월 중순 찾은 학교는 5월 말 졸업전시회 준비로 분주했다. 통상 졸업전시회라고 하면 학내 행사라고 생각하기 쉽지만 이 학교의 졸업전시회는 그렇지 않다. 핀란드 언론들은 이 행사를 비중 있는 뉴스로 다룬다.

|

이 학교는 디자인연구(리서치)와 마케팅을 중시한다. 프랑스나 이탈리아의 디자인대학들이 곧바로 창의적인 디자인과 패턴을 찾는 방식에 중점을 두는 것과 구별된다. 예컨대 휴대전화를 디자인할 경우 ‘커뮤니케이션’의 정의부터 다시 하고 ‘사람들이 편리하게 커뮤니케이션을 하려면 어떤 디자인이 필요한가’에서 출발해 창의적인 디자인을 유도하는 방식이다.

국제디자인경영(IDBM) 과정은 이 학교의 장점을 모아놓은 특화코스다. 이 과정의 학생들은 핀란드 기업이 후원하는 자금을 갖고 해당 회사 직원인 것처럼 과제를 수행한다. 노키아의 휴대전화를 디자인하거나 휴대전화 디자인 트렌드를 조사하는 식이다.

이와 별개로 학생들은 산학협력 과제로 1년에 통상 3, 4개의 작품을 만든다. 핀란드항공의 기내식 식기세트를 리모델링하는 프로젝트가 이런 방식으로 수행됐다.

학교 측은 유명 기업에서 실무 경험을 쌓은 사람들로 교수진을 구성해 학생의 이런 활동을 적극적으로 돕고 있다.

|

이런 산학협력 바탕 위에 마케팅 마인드가 더해진다. 학생 자신이 디자이너로 성공하기 위해서는 실력 못지않게 자신의 작품을 알리는 것이 중요하다는 판단에서다.

벱셀레이넨 씨가 건네려던 논문도 검은색 장정이 아니라 예쁜 책으로 꾸며져 있었다. 졸업생들의 논문은 대부분 그런 식으로 만들어지고, 그중 특별한 것은 서점에서 판매까지 된다는 것이 학교 측의 설명이었다. 책을 통해 작품을 알리는 ‘고급 마케팅’의 일환이다.

마케팅 마인드를 기르기 위해 학생 대부분이 인근 헬싱키경제대에서 경영학 수업을 듣는다.

학생들이 졸업전시회에 제출하는 작품을 위해 기업후원을 받는 것도 이런 교육의 일환이다. 졸업 작품이 아니더라도 좋은 아이디어만 있으면 노키아와 같은 대기업을 찾아가 상업화를 제의한다.

산업디자인을 전공하는 제갈윤(28) 씨는 “자신이 디자인한 의자를 유명 가구회사인 아르텍에 판매한 학생을 알고 있다”며 “그 학생의 작품은 시내 매장에서 팔리기도 했다”고 말했다.

이런 독특한 교육방식 때문에 매년 280∼300명 뽑는 신입생 모집 때는 3000여 명이 몰린다.

UIAH는 20여 년 전부터 ‘국내 대학’에서 ‘세계 대학’으로의 변신을 시작했다. 경쟁력을 갖추기 위한 준비는 각종 국제회의를 주최하면서 시작됐다.

|

위리에 소타마 총장은 “유럽 변방에 있는 핀란드로 유명 디자이너들을 불러들이기 위해 많은 국제콘퍼런스를 기획했다”며 “그들이 오고가면서 학교가 국제화됐다”고 말했다. 학교는 지금도 디자인 분야에 새로운 화두가 떠오를 때마다 재빠르게 국제회의를 개최하고 해당 분야 자료집을 내는 방식으로 세계 디자인 분야 논의를 주도하고 있다.

단순히 국제회의만 여는 것이 아니다. 소타마 총장도 학교를 알리고 국제교류를 강화하기 위해 지금까지 100여 곳이 넘는 외국 학교를 찾아다녔다.

국제교류담당자인 산나 테코넨 씨는 “학생들은 유럽의 140여 개 디자인스쿨과 연계한 큐뮬러스(cumulus) 프로그램을 통해 어디서든 자신이 원하는 분야의 공부를 할 수 있다”고 말했다.

헬싱키=허진석 기자 jameshuh@donga.com

|

■졸업생들 세계 산업디자인계 주름잡아

|

핀란드의 유리제품 전문회사인 이탈라(Iittala) 매장에는 상품 카탈로그가 예술작품 도록처럼 꾸며져 있다. 디자이너별로 작품 사진과 함께 디자인 연도, 디자인 의도, 제품 규격 등이 소개돼 있는 이 책자의 한 페이지는 완전히 작가의 프로필로 채워져 있다. 이들 작가 중에는 헬싱키예술·디자인대(UIAH)에서 공부했거나 교수를 지낸 인물이 많다.

카이 프란크, 하리 코스키넨, 스테판 린드포르스, 티모 사르파네바, 타피오 위르칼라 씨 등이 그들이다.

카이 프란크(1911∼1989)는 ‘핀란드 디자인의 양심’으로 불리는 인물로 불필요한 선을 쓰지 않는 디자인 철학으로 유명하다. 단순함과 실용성을 중시한 그는 UIAH에서 실용성을 바탕으로 한 디자인 철학에 대해 많은 강의를 했다. 그의 작품으로는 1958년 디자인된 카르시오(Kartio) 시리즈의 물병과 컵이 유명하다. 지금 봐도 여전히 현대적인 디자인이라는 느낌을 준다. ‘아테네의 아침’(1954년)이라는 유리 모빌은 핀란드 유리 디자인의 역사에서 빼놓을 수 없는 작품이다. 그의 작품은 세계 곳곳의 디자인박물관에 전시돼 있다.

스테판 린드포르스(44) 씨는 산업디자이너로는 물론이고 조각가로도 명성이 높다. 헬싱키는 물론 뉴욕, 밀라노 등이 그의 활동무대다.

하리 코스키넨(36) 씨는 가구를 중심으로 다양한 분야에서 활동 중이다. 패션분야에서 더욱 유명한 이세이 미야케와 파나소닉의 각종 제품을 디자인했다. 국내의 각종 전시회장에 종종 등장하는 공모양의 의자(Ball chair)도 이 학교 출신인 에로 아르니오(74) 씨에 의해 1963년 처음 만들어진 작품이다.

|

|

‘코리안 드러밍 앙상블’(풍물). 이 대학 동아시아학과의 정식 커리큘럼이다. 교수는 뉴욕 풍물단 대표인 육상민(54) 씨. 20명을 뽑는 기초반은 학기마다 50여 명이 몰려 오디션을 통해 탈락시킬 정도로 인기가 좋다.

한국 유학생이래야 20여 명에 불과한 미국 동부 코네티컷 주의 작은 마을 미들타운에 위치한 이 대학에서 풍물이 정식 과목이 된 것은 다양성을 존중하는 웨슬리안대의 교육 철학을 잘 보여 주는 사례다. 》

감리교도가 세운 학교에서 랍비가 채플을 가르친다?

#1

웨슬리안대 올린 도서관 로비. ‘게이, 레즈비언, 양성(兩性), 성전환을 한 사람들과 그들의 가족’이라는 주제로 전시회가 열리고 있다. 흑백사진과 함께 백인 흑인 동양인 등 전 세계의 ‘성적(性的) 소수’의 절절한 목소리가 담긴 편지가 학생들의 눈길을 사로잡는다.

웨슬리안대는 동성애 문제를 인권과 다양성의 시각에서 접근한다. 커밍아웃한 학생들은 다른 학생과 똑같이 어울린다. 기숙사를 배정할 때도 학교 측은 레즈비언 여학생까지 고려한다. 한국 유학생인 이제원(1학년·영화 연극전공) 씨는 “입학 직후 ‘게이’라는 말을 부정적으로 썼다가 다른 학생들과 논쟁을 벌인 적도 있다”고 말했다.

#2

대학에서 가장 오래된 건물 중 하나인 ‘메모리얼 채플’ 교회당(사진). 분명히 십자가가 서 있지만 집회 일정을 알리는 게시판은 보수적 기독교인들을 당황스럽게 만든다. 채플 인도자들이 ‘이맘’ ‘랍비’ ‘신부’ ‘목사’ 등 다양하기 때문이다. 웨슬리안대는 기독교 감리교의 창시자인 존 웨슬리의 이름을 따 감리교도들이 설립한 학교다. 하지만 학교의 교육철학인 다양성의 원칙 앞에는 종교도 예외는 아니다.

#3

|

‘당신은 누구를 위해 세금을 내는가.’ 학생회관 앞 게시판에는 반전(反戰) 집회를 알리는 전단이 부착되어 있다. “미국에는 4300만 명이 건강보험이 없는데 핼리버튼사(딕 체니 부통령이 고문으로 있는 석유회사)가 이라크전에서 국방부와 체결한 계약 액수는 무려 43억 달러”라는 비난과 함께 집회 날짜와 장소(도서관 광장)를 알리는 격문이 붙어 있다.

1960년대 미국을 지배했던 ‘리버럴’은 이제 마이너리티로 전락했다. 1968년 이후 치러진 10번의 대통령 선거에서 보수적인 공화당 후보가 7번, 진보적인 민주당 후보가 3번 당선됐다. 미국 ‘리버럴’의 마지막 보루는 상아탑과 언론이라는 자조까지 흔히 들을 수 있다.

웨슬리안대는 미국의 이념적 한 축을 형성하고 있는, 그러나 지금은 퇴조기에 접어든 리버럴의 전통이 가장 강한 대학이다.

“사고의 장벽 허물어라” 4개 학문 동시에 전공

|

다양성과 창의성에 기반을 둔 독특한 전통은 웨슬리안대를 미국 내 217개 리버럴 아트 칼리지 중 최고 수준으로 만들었다. 특히 학과와 교과목의 두꺼운 벽을 깨고 학문 간 협업(協業)을 강조하는 ‘학제교육(interdisciplinary education)’은 이 학교의 핵심 전략이기도 하다.

이 학교 CSS(College of Social Studies)에 다니는 학생들은 주위 사람들이 자신의 전공을 물을 때마다 곤혹스럽다. 전공이 4개라고 말하면 모두 고개를 갸우뚱한다. 하지만 실제로 사회철학 정치 경제 역사를 전공한다. 토머스 홉스와 존 로크, 장 자크 루소의 사회사상, 애덤 스미스와 카를 마르크스를 망라하는 경제사, 프리드리히 니체와 미셸 푸코 등이 포함된 철학사, 니콜로 마키아벨리 등의 정치사를 모두 함께 공부한다.

CSS에는 전담 교수가 없다. 정치 경제 사회 철학 역사학과에서 차출된 교수들이 위원회를 구성해 매 학기 강의 과목을 결정한다.

2004년 영화학과 교수들과 분자생물 및 생화학(MB&B), 화학과 교수들이 토론을 거쳐 만든 ‘과학과 SF’ ‘인지주의와 영화’ 등의 과목은 뜨거운 반응을 얻었다. 내년 봄에는 자연과학대 및 영화학과 교수 학생들이 과학 다큐멘터리를 직접 만드는 프로그램도 개설한다.

환경학과 역시 학제교육의 원칙이 적용된다. 이 대학의 경제학과 게리 요헤 교수는 기후변화에 관한 정부 간 패널(IPCC) 실무그룹 의장을 맡고 있다. 철학과의 로리 그룬 교수는 환경윤리의 전문가다. 또 생물학과의 배리 처노프 교수는 환경계량분석의 대가이고, 수학과의 대니 크리장크 교수는 환경 데이터 매트릭스 분석의 전문가다.

이들은 거의 매년 환경 문제에 관한 학술 행사를 열고 있고, 환경학과 교수들과 함께 자연과학을 전공하지 않는 사회과학 인문학 예술 분야 학생들을 어떻게 환경 문제에 접근시킬 것인지 고민한다.

대학 측은 사회과학이나 인문학을 전공하는 학생들에게도 자연과학 과목을 수강하도록 적극 권장하고 있다. 자연과학-수학대의 데이비드 베버리지 교수는 학교 측에 제출한 ‘과학과 예술’ 과목 기금신청서를 통해 “‘과학과 모더니즘’ ‘과학과 영화’와 같은 학문 간 연계의 강화가 필요하다”고 역설했다.

이런 교육 방식은 전문화된 지식을 요구하는 세계화 시대에 맞지 않는 것처럼 보인다. 그러나 1990년대 중반 밀물처럼 밀려드는 세계화의 태풍 속에서도 이 학교는 ‘종합적 인간의 양성’이라는 교육 이념을 더욱 강화했다.

|

“폭발적인 지식, 글로벌 경제, 기술적 진보 속에서 ‘우리가 길을 잃고 있다’고 비판하는 사람들도 있다. 웨슬리안대 졸업생들은 변화와 다중성이 지배하는 세상에서 살게 될 것이다. 지적인 원칙에 기반한 교양교육은 학생들이 이 같은 세상을 잘 살아 갈 수 있는 가장 좋은 수단을 제공할 것이다.”(1997년 ‘21세기를 위한 웨슬리안 교육’ 지침서)

실제로 학계, 영화 및 방송, 언론, 금융 등 각계에 포진하고 있는 동문의 면면에서 웨슬리안대의 ‘학문 융합적’ 전통을 쉽게 느낄 수 있다.

‘돌연변이’ ‘바이러스’ 같은 의학전문 스릴러로 유명한 의학도 출신 소설가 로빈 쿡, 워싱턴포스트지 최고경영자(CEO)인 캐럴라인 리틀이 동문이다. 영화 ‘아마겟돈’, ‘진주만’ ‘더 록’ 등을 감독한 마이클 베이, ‘세러니티’ ‘뱀파이어의 유혹’을 감독한 조스 웨던도 이 학교를 나왔다.

1831년 감리교도들이 설립한 웨슬리안대는 재학생의 71%가 고교 성적 상위 10%이내에 드는 인재들이다. 미국 대학 입학 사정 기준인 대학입학시험(SAT) 성적은 평균 1400점이고 학비는 연간 4만4432달러로 결코 싸지 않다. 다만 재학생의 45%가 1인당 평균 2만3375달러의 장학금을 받고 있다.

|

이 학교는 또한 1999년 설립된 프리먼 장학재단을 통해 동아시아 11개국에서 각 2명씩 선발한 인재를 무상 교육하고 있다. 이 프로그램으로 입학한 한국인 유학생은 지금까지 모두 14명.

입학 담당 낸시 마이슬란 학장은 “한국 학생들은 학업성적이 좋고 공부도 열심히 한다”며 “다만 학교 밖에서 벌어지는 활동에 대해서도 관심을 가져야 한다”고 충고한다.

그래도 세계화의 첨병인 미국에서 전문가가 아닌 ‘전인적 인재 양성’은 결과적으로 학생들의 경쟁력을 떨어뜨리는 게 아닌가 하는 의문은 계속됐다.

동아시아 프로그램을 책임지고 있는 스티븐 에인절 소장의 답변은 확신에 차 있었다. “미국 사회는 창의적인 인재를 필요로 하고, 이들이 매우 중요한 역할을 할 것이라는 사실을 잘 안다.”

미들타운(미 코네티컷 주)=윤영찬 기자 yyc11@donga.com

정보기술(IT)대의 학생들은 산학협력 프로젝트가 시작되면 해당 기업으로 출근하는 경우가 많다. IT대 학생들이 도서관에 마련된 공동토의실에서 산학협력 과제를 두고 논의를 하고 있다. 시스타=허진석 기자 |

《‘반도체 회로가 감광(感光)되지 않은 이유가 도대체 뭐야!’ 스웨덴 정보기술(IT)대에서 박사과정을 밟고 있는 한국인 유학생 김장용(32) 씨는 대학 내 반도체 공동기기실에서 괴로워하고 있었다. 논문을 써야 하는 데 가장 기본적인 회로가 만들어지지 않았다. 기술적인 문제라 지도교수도 도움이 되지 못했다. 바로 그때 옆자리에서 같은 종류의 기기를 다루고 있던 반도체 및 통신장비회사 아크레오(Acreo)의 한 연구원이 눈에 들어왔다. 이 연구원이 한동안 감광장치에 매달리더니 제대로 된 회로를 만들어 줬다. 한 달 내내 회로 문제로 골치를 앓던 김 씨는 ‘생큐’를 연발할 수밖에 없었다. 이처럼 기업체와 같은 공간을 이용하면서 서로 돕는 ‘살아 있는 산학협력’이 IT대의 가장 큰 강점이다.》

|

이 학교는 2001년 설립됐다. 협업이 많은 시스타의 풍토를 닮기라도 하려는 듯 스웨덴왕립공대(KTH)와 스톡홀름대가 함께 만든 특이한 대학이다. 졸업생의 취업률은 100%다. 핀란드 오울루대와 함께 산학협력 대학으로서 세계적인 모델이 되고 있다.

IT대를 찾은 4월 중순은 부활절 연휴가 시작되는 때였지만 학생들은 공부를 계속하고 있었다. 학교는 ‘포룸’과 ‘일렉트룸’, ‘일렉트룸3’라는 건물 3개가 전부였다. 모두 걸어서 5분 거리에 있다. 주변에는 스웨덴 국방과학연구소, 소니에릭손과 노키아연구소 및 이름을 알 수 없는 벤처기업 등 수백 개 기관이 둥지를 틀고 있다.

대학 건물 1층에 있는 식당에서 교수와 기업체 임원이 만나 아이디어를 나누고, 학생과 기업체 연구원들이 자연스럽게 연구를 주제로 대화를 한다.

마츠 브로르손 교수는 “최근 유명 대기업의 프로그래머 200여 명을 교육하는 과정이 새로 생겼는데, 이것도 점심시간에 식당에서 IT대 교수와 해당 기업 임원이 우연히 만난 데서 시작됐다”며 “언제 어디서나 실용적인 아이디어를 얻을 수 있는 것이 IT대의 입지 조건”이라고 소개했다.

|

공식적인 산학협력의 ‘화학적 결합’은 더욱 공고하다. 산학 프로젝트가 시작되면 학생들은 기업의 직원이 된 것처럼 아예 그곳 연구소로 출근한다. 그리고 그 기업의 컴퓨터와 연구기자재를 마치 소속 연구원인 것처럼 사용한다. 삼성전자의 수원 디지털연구단지에 인근 대학원생이 출근하며 연구를 하는 셈이다.

스웨덴 국방과학연구소 관계자는 “우리 연구소에서도 IT대 대학원생들이 와 있다”며 “최신 연구 동향과 싼 인건비를 필요로 하는 외부기관과, 실무 경험을 쌓으려는 대학원생들의 수요가 맞아떨어지면서 ‘대학원생의 직원화’가 자연스럽게 진행되고 있다”고 말했다.

그렇다면 회사 기밀 문제가 신경 쓰이지 않을까. 학생들은 “상용화 여부가 불분명한 기초기술을 연구하기 때문에 누가 기술을 가져가더라도 상용화하기는 힘들어 문제가 되지 않는다”고 말했다. 오히려 다양한 아이디어가 모일수록 더 튼튼한 기술을 확보할 수 있다는 인식이 강하다.

|

세계 시장에서 경쟁하는 소니에릭손과 노키아가 IT대 인근에 연구소를 나란히 두고 있는 모습이 산학협력의 중요성을 보여 주는 듯했다. 한국 같으면 삼성과 LG의 연구원이 식사를 하면서 자신의 연구 분야를 주제로 대화를 나눌 수 있을까.

무선연구센터 등 20개 연구센터는 IT대 산하 기관이지만 단순히 1, 2개 기업과 협력하는 수준이 아니다. 해당 프로젝트를 가장 효율적으로 수행할 수 있는 모든 대학과 기업을 엮어 사실상 전국적인 프로젝트를 수행한다.

산학협력의 정신은 대학 교육 과정에도 배어 있다. 모든 수업은 현장 위주로 진행된다. 학위 마지막 단계에서 수행한 프로젝트는 민간업체로부터 평가를 받도록 의무화하고 있다. 시스템 테크놀로지를 전공하는 소피아 마르하우그(21) 씨는 “수업 중에 특정 레스토랑의 실제 재고관리 프로그램을 의뢰받아 이를 직접 설계하는 식으로 교육 받는다”고 말했다.

이를 위해 대학 내 산업위원회는 민간 기업의 연구개발 담당 임원이 참여해 산업체의 수요를 전달하는 역할을 하고 있다.

취업률에는 학생들의 창업도 포함되며 학교 측도 이를 적극 지원한다. 인큐베이터 역할을 하는 공간이 별도로 있을 뿐 아니라 변호사와 회계사 등이 이곳에서 갓 창업한 기업의 자문에 응하고 있다. 아이디어를 내면 학교가 심사를 하고 기술이 뒷받침되면 회계법인을 통해 창업자금까지 얻도록 해 준다.

미카엘 외스틀링 학장은 “학생들의 창업이 결국은 일자리 창출과 국가경쟁력으로 이어진다”고 강조했다.

왕립工大 - 스톡홀름大 손잡고 만든 ‘벤처대학’

■ IT대학은

|

창업을 중시하는 이 대학은 사실 설립 자체가 ‘벤처’ 같다.

모체인 스웨덴왕립공대(KTH)는 1970년대 말 에릭손이 예비군훈련장으로 쓰이던 이곳으로 입주했을 때부터 인연을 맺었다. 이후 입주기업이 늘면서 대학원생들의 시스타 진출도 많아졌고 1990년대 초부터는 학부 강의도 이곳에서 진행됐다. 결국 2개 대학이 손잡고 IT대를 설립했다.

신입생은 각각 KTH와 스톡홀름대에서 뽑고 교수와 교직원도 각 대학에서 파견하는 형태다. 운영자금도 학생비율에 따라 각 대학에서 분담한다. 운영자금을 내는 비율은 70 대 30으로 KTH가 월등히 많다. 즉, 엄밀히 따지면 IT대는 KTH와 스톡홀름대 등의 시스타 캠퍼스의 집합체다.

IT대는 역시 KTH 주도로 만든 일렉트룸이라는 재단을 통해 시스타와 연결된다. 일렉트룸재단은 시스타 내 기업과 대학, 대기업과 중소기업, 자금과 연구 등을 연결하는 네트워크 역할을 하고 있다.

최근에는 산학협력의 범위가 넓어지면서 IT대에 합류하는 대학이 늘고 있다. IT가 결합된 의료장비 개발을 위해 카롤린스키 의대가 합류했고, IT가 적용된 음악연구를 위해 왕립음대도 일부 학과를 옮길 계획이다.

이들 대학의 합류는 2015년까지 시스타를 세계 최고의 사이언스 시티로 만든다는 스톡홀름 시와 시스타 지역 위원회의 계획과 무관하지 않다. 이른바 ‘2015플랜’인 이 계획에 따르면 시스타는 통신과 인터넷, 미디어, 엔터테인먼트 복합단지로 개발된다.

이에 따라 IT대는 기업가 대학(Entrepreneurial University)으로 육성되고 민간 연구기관과의 공동연구는 더욱 강화될 전망이다.

시스타=허진석 기자 jameshuh@donga.com

리드대의 교수와 학생들이 잔디밭에 앉아 강의에 열중하고 있다. 강의당 평균 학생이 13명인 이 대학의 강의는 대부분 토론식으로 진행된다. 사진 제공 리드대 |

미국 애플컴퓨터의 창업자이자 최고경영자인 스티브 잡스(51) 사장은 지난해 6월 초청받은 미국 스탠퍼드대 졸업식에서 이렇게 축사했다. 잡스 사장은 리드(Reed)대에 다니다 비싼 학비 때문에 6개월만에 자퇴한 뒤 1년 6개월 동안 청강생 신분으로 리드대에서 공부했다. 이때 그가 들은 강의 가운데 하나가 서체 강의였으며 10년 뒤 매킨토시 컴퓨터의 폰트(글꼴)를 디자인할 때 토대가 됐다는 설명이다.

미국 북서부 오리건 주 포틀랜드 시 동남쪽의 조용한 숲 속에 자리잡은 리드대. 리드대는 설립자인 시미언 가넷 리드와 어맨다 리드 부부의 성을 따서 지은 이름이다. 시미언 가넷 리드는 오리건 주에서 활동한 사업가였다.》

기자가 찾아간 4일 리드대의 캠퍼스 광경은 다른 대학과 사뭇 달랐다. 모여서 깔깔거리며 얘기하는 학생들도, 시끄러운 음악을 틀어 놓고 몸을 흔들어 대는 학생들도 없다. 정치 문구들이 어지럽게 적힌 대자보나 플래카드도 없다.

|

이 대학이 ‘책 읽기를 좋아하고, 생각하기를 즐기며, 지성인이 되기를 꿈꾸는’ 학생들 사이에서 가장 선호도가 높다는 소문을 실감할 수 있었다.

아름드리 나무 사이로 드문드문 보이는 고풍스러운 붉은 벽돌 건물들은 이 학교의 오랜 전통을 보여 준다.

교양(리버럴 아츠) 중심 대학으로 설립돼 100년 가까이 석박사 과정 없이 학부 교육만을 고집하고 있다. 그 대신 학부생을 박사과정을 밟은 학생 못지않게 깊이 있는 지식인으로 만들어 낸다.

일단 입학하면 먼저 1년 동안 그리스와 로마 고전(古典)과 씨름해야 한다. 기초를 다지지 않으면 깊이 있고 폭넓은 지식을 얻을 수 없다는 이유에서다. 1학년 학생들은 의무적으로 ‘교양’ 과목을 이수해야 한다.

이를 위해 호메로스의 ‘일리아드’, 헤로도토스의 ‘역사’, 플라톤의 ‘공화국’, 아우구스투스의 ‘고백록’ 등 고전 40여 권을 읽어야 한다. 제대로 읽지 않고 줄거리만 파악하고 강의에 들어갔다가는 교수의 호된 핀잔을 각오해야 한다.

이처럼 엄청난 독서량은 1학년에서 끝나지 않는다. 모든 학생이 1주일에 총 500페이지 분량의 책을 읽는다.

|

또 4학년이 되면 1년간 논문을 작성해서 제출해야 한다. 1년간 지도교수와 매주 1시간씩 의무적으로 면담한다.

논문 제출 시한이 다가오면 4학년 학생들은 ‘논문의 탑’에서 밤을 지새운다. 3층짜리 도서관 건물 꼭대기 탑 내부에 꾸며 놓은 ‘논문의 탑’. 이곳에는 세계 최초의 생태시인이자 퓰리처상 수상자인 게리 스나이더, 미국인으로는 처음으로 안나푸르나 산 제1봉을 정복한 앨런 블럼, 베스트셀러 작가인 재닛 피치 등 그동안 리드대 졸업생들이 제출한 수만 권의 논문이 채워져 있다.

기자가 찾아간 이날도 책 넘기는 소리밖에 들리지 않는 이곳에서 10여 명의 4학년 학생이 논문심사 준비에 여념이 없었다. 논문을 제출하고 나면 4명의 교수와 2∼3시간 동안 문답식으로 진행되는 논문심사위원회를 통과해야 한다.

리드대의 또 다른 특징은 모든 강의가 교수와 학생 간의 대화로 진행된다는 점이다. 강의당 평균 학생도 13명에 불과하다. 교수들은 가르친다기보다는 학생들과 함께 토론하는 참가자 중 한 명이다.

“여기서는 모든 사람이 학생이다. 교수도 학생도 학문을 깊이 있게 이해하려고 노력한다. 교수는 학생이 스스로 나아가는 데 도움을 줄 뿐이다.”(1학년생 애덤 본디 씨)

1988년부터 이곳에서 중국문학을 가르치고 있는 유형규(柳亨奎·중국학과) 교수는 “교수들은 질문을 던지고 대답은 학생들이 강의 전에 스스로 책을 뒤져 가며 찾아와야 한다”며 “어찌 보면 매우 비효율적으로 보이겠지만 이런 과정이 학생들의 지식의 폭을 넓혀 준다”고 설명했다.

수학과 자연과학도 학생들의 논리와 사고를 개발하는 학문이다. 컴퓨터공학, 생명공학 등 응용과학은 가르치지도 않는다.

이런 점은 20년 전에도, 50년 전에도 마찬가지였다. 1982년 리드대를 졸업한 와이어드지(誌) 편집자 게리 울프 씨는 “수학 강의도 ‘숫자란 무엇인가’, ‘1+2는 왜 2+1과 같은가’라는 질문으로 시작됐다”고 말했다.

이처럼 학생들을 읽고, 생각하고, 고민하도록 만드는 교육방식이 결국 오늘날의 리드대를 만들었다.

리드대는 졸업생이 박사학위를 받는 비율이 미국 대학 가운데 캘리포니아공대, 하비머드대 다음으로 높다.

하버드 프린스턴 예일 등 아이비리그 교수 중에는 리드대를 졸업한 뒤 다른 대학에서 박사학위를 받은 사람이 많다.

또 로즈(영국 옥스퍼드대에서 전액 장학금을 지원하는 유명 장학프로그램) 장학생을 미국 리버럴 아츠 대학 가운데 윌리엄스대 다음으로 많은 31명 배출하기도 했다.

이런 명성을 바탕으로 경영대, 의대, 법대 등을 세울 수도 있지 않을까?

피터 스타인버거 교무처장은 “평범한 경영대, 의대, 법대를 가진 대학보다는 최고 수준의 리버럴 아츠 대학으로 계속 남을 것”이라고 대답했다.

포틀랜드=신치영 기자 higgledy@donga.com

▼“다양성-자아실현 방해 대학 순위매기기 거부”▼

|

대학의 순위를 결정해 발표하는 일이 일상화된 미국에서 이 같은 주장은 학계에 파장을 불러왔다.

이 대학은 10년 전부터 유에스뉴스 앤드 월드리포트 등에 순위자료 제출을 거부해 왔다.

다이버 총장은 그 이유로 3가지를 들었다. 먼저 몇 가지 기준에 맞춰 대학의 순위를 매기는 것은 미국 교육의 가장 큰 장점인 ‘다양성’을 저해한다. 또 대학이 부(富) 또는 명예와 같은 겉으로 드러나는 목표를 추구하는 수단으로 비쳐 ‘자아실현과 지식 추구’라는 리드대의 철학에 어긋난다. 또한 각 대학이 순위를 높이기 위해 자료를 왜곡해도 검증할 수가 없다는 것이다.

다이버 총장은 1989년부터 10년간 펜실베이니아대 법대 학장을 지낸 뒤 2002년 리드대 총장으로 스카우트돼 왔다.

그는 ‘공부하는 것 외에 별다른 재미가 없을 것 같은 리드대에 학생들이 몰리는 이유가 뭔가’라는 질문에 “미국에 지식인이 되려는 학생들이 아직도 많다는 증거 아니겠느냐”고 대답했다.

“‘동부의 명문 대학 못지않은 배움터를 세우자’는 설립 취지가 지금껏 유지돼 왔습니다. 이 점이 리드대의 가장 큰 자랑이지요.”

그는 “기숙사의 학생 수용 비율이 60% 정도로 낮다는 게 다소 아쉬운 점”이라며 “재직 중에 기금을 더 쌓아 기숙사 건물을 확충하고 싶다”고 말했다. 리드대의 기금은 평균 5억 달러 수준인 경쟁 대학들에 비해 적다.

포틀랜드=신치영 기자 higgledy@donga.com

나고야가쿠인대 캠퍼스 내 승마장에서 경영학부 차세대경영자과정 1학년생인 미즈노 마사시 군이 승마부원의 도움을 받아 말을 타고 있다. 이 대학은 기업경영자를 꿈꾸는 학생을 위해 승마와 골프를 필수 과목으로 운영한다. 세토=천광암 특파원 |

300명에 이르는 상학부(경영학부) 신입생 중 약 10%는 매년 회사를 물려받을 학생들로 채워지고 있다.

오카다 지히로(岡田千尋) 경영학부장은 “차세대 경영자를 키우는 대학으로 명성을 유지하는 비결은 국제화와 취미교육을 통한 차별화”라고 말했다.

이 대학에서는 매년 학생 200여 명이 세계 62개 대학으로 해외유학을 떠난다.

졸업할 무렵에는 학생 5명 중 1명꼴로 유학 경험을 갖게 된다. 일본 4년제 대학의 평균 유학률보다 2배 가까이 높은 수치다.

|

유학을 많이 가는 것만이 아니다. 유학의 질을 지켜 내기 위한 학교 측의 배려도 치밀하다.

외국어학부 신쿠마 기요시(新熊淸) 교수는 “6개월 이상 유학의 경우 한 학교에 3명 이상 다니지 않도록 원칙을 정해 놓고 있다”면서 “기숙사에서도 반드시 외국 학생과 한방을 쓰도록 한다”고 설명했다.

또 1년 이상 미국으로 유학을 떠나는 학생들에게는 해당 대학에 가기 전 아이오와 주에 있는 코(Coe)대에서 2주간 의무적으로 어학연수를 받도록 하고 있다.

“코대에서 잠잘 시간이 하루 3시간도 안 될 정도로 힘든 연수를 받고 나면 적당히 유학생활을 하려는 생각은 말끔히 사라진다”고 유학경험자들은 입을 모았다.

그래서인지 해외에서 자국 학생끼리 어울리다가 현지어는 몇 마디 해 보지도 못한 채 돌아오는 실패 사례는 이 대학에서 찾아보기 어렵다.

대학 측은 유학을 다녀 온 학생들의 경험이 사장되지 않도록 하는 데도 많은 힘을 쏟는다.

대표적인 사례가 3, 4학년 학생이 1, 2학년생을 1 대 1로 지도해 주는 어시스턴트 제도.

외국어학부 1학년인 도마리 마오(泊眞央·18) 양은 1주일에 한 번씩 같은 학부 4학년인 하야시 마사키(林將輝·21) 씨로부터 토플(TOEFL) 개인지도를 받고 있다.

도마리 양은 “1년간 미국에서 공부한 경험이 있는 하야시 선배로부터 틈날 때마다 생생한 현지 정보를 듣고 있어 앞으로 유학을 가도 적응하는 데 별 어려움을 겪지 않을 것 같다”고 말했다.

어시스턴트 교육이 이뤄지는 기초교육센터에는 매일 100여 명이 들러 선배나 외국인 강사에게서 외국어를 배우고 있다.

국제화에 대한 강조는 이 대학이 설립된 1964년부터 생긴 전통이다.

|

이 학교가 마쓰시타전기와 공동으로 일본에서 처음 개발한 어학실습실은 이후 여러 대학이 모델로 삼았다. 당시는 ‘무역입국’이라는 구호가 요란했지만 대학에서 말하기 중심의 외국어 교육을 거의 하지 않던 시절이었다.

봄과 여름방학에 교수들과 학생들이 한 달 반 동안 교실에서 먹고 자면서 영어로만 대화하는 집중회화과정을 운영하기도 했다. 집중회화과정은 1980년대 들어 해외 현지 어학연수가 보편화된 뒤에야 없어졌다.

취미교육을 위한 커리큘럼도 남다르다. 10만여 평에 이르는 캠퍼스에는 승마장 골프연습장 도요(陶窯) 등 다른 학교에서 찾아보기 힘든 부대시설이 많은 공간을 차지하고 있다.

나고야가쿠인대가 올해 기업경영자를 꿈꾸는 학생을 대상으로 신설한 6년제 차세대경영자과정에는 승마와 골프가 필수과목으로 포함돼 있다. 선택과목에는 헬리콥터와 요트 조종, 다도, 도예와 같은 이색과목도 들어 있다.

오카다 경영학부장은 “취미활동은 경영자가 사업에 필요한 인맥을 넓히는 데 있어 가장 유용한 수단”이라며 “비즈니스를 잘하려면 승마 골프 다도 도예 등을 배울 필요가 있다”고 말했다.

“몸으로 배우자” 학생들 직접 카페 운영

■ 학교부설 ‘마일포스트’

세토 시 긴자 거리 상점가의 카페 ‘마일포스트’에서 경제학부 미즈노 아키오 교수(오른쪽)가 학생들을 앉혀 놓고 카페 운영과 관련한 수업을 하고 있다. |

입구 한쪽에 판매용 잡화가 진열돼 있다는 점만 빼면 여느 카페와 다를 게 없는 곳이다.

하지만 카페 운영자가 누구인지 알고 나면 이야기는 달라진다. 이 카페의 운영자는 나고야가쿠인대 학생 7명이다. 여기에 70명 가까운 학생들이 수업이나 서클 등을 통해 상품 및 이벤트기획, 상점가 살리기 등에 참여하고 있다.

나고야가쿠인대는 학생들에게 현장 중심의 생생한 교육을 하기 위해 2001년 9월 이 카페를 개점했다.

기자가 이곳을 찾았을 때도 카페 한쪽 탁자에서는 경제학부 미즈노 아키오(水野晶夫) 교수가 학생 9명을 앉혀 놓고 수업하고 있었다.

이날 수업의 주제는 재고관리. 미즈노 교수는 학생들에게 재고 현황표와 판매대의 상품이 일치하는지를 점검하게 했다. 상품 2개가 부족하자 한 달치 전표를 모두 뒤져 해당 상품이 이미 팔렸다는 사실을 밝혀낸 뒤에야 수업은 끝났다.

이다 신지(飯田眞司·20·경제학부 3년) 씨 등 이날 수업에 참가한 학생들은 “교과서로는 알기 어려운 재고관리의 중요성과 어려움을 피부로 느꼈다”고 입을 모았다.

미즈노 교수는 “학업 성취도를 분석해 보니 카페 경영과 상가 살리기에 참여한 학생들의 기획, 문제해결, 커뮤니케이션 능력 등이 크게 향상된 것으로 나타났다”고 말했다.

그는 “이보다 더 큰 성과는 학생들의 창의적인 아이디어가 상가에 활기를 불어넣은 점”이라고 덧붙였다.

처음에는 냉소적인 분위기도 있었지만 상인들도 학생들의 활동에 자극 받아 ‘1점포 1명품 만들기 운동’을 시작하는 등 상가 활성화에 적극 나섰다.

그 결과 마일포스트가 문을 열기 6개월 전인 2001년 3월 하루 평균 800명이었던 상가의 통행 인구는 2005년 3월 1200명으로 늘었다. 빈 점포도 크게 줄었다.

마일포스트는 다른 지역의 대학 관계자와 상인 등 300여 명이 찾아와서 견학했을 정도로 대표적인 상학(商學) 합동 및 현장 교육 성공사례로 꼽히고 있다.

세토=천광암 특파원 iam@donga.com

웰즐리대에서 대학행정본부로 쓰이는 그린 홀의 전경. 고풍스러운 대학 건물이 웰즐리대의 오랜 역사를 보여 주고 있다. 웰즐리=김영식 기자 |

부슬부슬 내리는 비로 쌀쌀한 기운이 감돌던 10일.

웰즐리 동문인 제인 아라프 전 CNN 이라크 지국장의 강연이 진행된 펜들턴 빌딩에 학생 150여 명이 모였다. 전쟁과 테러의 위협 속에서도 뉴스룸을 굳건히 지킨 아라프 전 지국장이야말로 가장 웰즐리다운 모습이다. 봄 학기 마지막 날인 이날 졸업을 앞둔 4학년생들이 자신들의 상징색인 보라색으로 학교를 장식해 그 어느 때보다 화려한 풍경을 연출했다.》

이날 강연회는 웰즐리 학생회 단체인 정치 및 입법회(회장 소피 김·정치학 4년·22)가 주관한 행사. 남녀공학에서라면 흔히 남학생 중심으로 구성됐을 학생회이지만 이곳 웰즐리에서는 다르다. 이런 행사를 하나 치르는 것만 해도 여학생들이 스스로 계획하고 추진함으로써 지도자 훈련을 거치는 셈이다.

여학생들이 스스로 행사를 꾸리고 대외활동에 참여하는 모습은 웰즐리를 배경으로 한 영화 ‘모나리자 스마일’과는 전혀 다른 모습이다. 제2차 세계대전 직후에 결혼을 인생의 목표로 생각했던 상당수 여성의 모습을 그려 낸 영화가 모나리자 스마일인데, 현재의 웰즐리는 자신의 성취를 꿈꾸는 여성으로 가득 차 있었다.

|

웰즐리에서는 모든 것이 학생들을 여성 지도자로 만드는 과정으로 이해된다. 160여 개의 각종 학생회 조직과 클럽 활동을 비롯해 인턴 프로그램도 지도자 경험을 미리 해 보는 것이나 다름 없다.

이런 웰즐리 학생들의 대외활동의 중심축에 웰즐리 동문회가 자리 잡고 있다.

‘웰즐리 커넥션’이라고 불리는 동문과의 긴밀한 유대는 130년간 여자대학의 전통을 유지해 온 웰즐리의 가장 두드러지는 특징. 학생들이 경험하는 지도자 훈련의 하나는 ‘워싱턴 프로그램’이라고 불리는 인턴 프로그램.

제시카 리(정치학과 4년·22) 씨도 지난 겨울방학에 이 프로그램에 참여했다. 힐러리 클린턴 상원의원을 비롯해 수많은 여성 지도자의 활동을 가까이서 지켜본 그는 “고위직에서 활동하는 여성 실력자들을 만나 이들의 움직임을 살펴본 것은 소중한 경험이었다”며 “동문 네트워크가 학생들과 깊이 연결되어 있음을 확인할 수 있었다”고 말했다.

현재 생존한 웰즐리 동문은 약 3만5900명. 힐러리 클린턴 상원의원과 미국 최초의 여성 국무장관인 매들린 올브라이트 조지타운대 교수, 이인호(李仁浩) 전 주러시아 대사가 이 학교를 나왔다.

|

웰즐리 동문회에는 100개에 이르는 웰즐리 후원 클럽이 있고, 전 세계 40여 곳에 동문 연락을 담당하는 연락책이 있다. 웰즐리 출신의 적극적인 후배 사랑은 혀를 내두르게 한다. 현재 2만여 명의 동문이 후배를 돕겠다는 신청서를 웰즐리 직업 및 서비스센터에 제출해 놓고 기다리고 있다.

웰즐리 동문의 소개로 겨울방학에 세계은행을 방문했던 엘레노어 블럼(사회학·22) 씨는 “재정적인 지원도 중요하지만 무엇보다도 나 자신이 웰즐리라는 이름을 통해 파워가 있는 여성들과 연계되어 있다는 것을 알게 됐다”고 말했다.

그뿐만 아니다. 웰즐리대가 최고의 교육환경을 유지하겠다는 목표로 2000년부터 2005년까지 벌인 기금 마련 캠페인에서 동문들이 보여 준 적극적인 참여는 대다수 남녀공학 학교를 머쓱하게 했다. 4억 달러를 목표로 시작된 캠페인이 종료된 2005년 6월에 모인 기금은 목표치를 훌쩍 뛰어넘은 4억7230만 달러. 동문들의 기여는 71%였다.

웰즐리대 입구에 새로 지어진 왕 센터도 2000년 룰루 차우 왕(1966년 졸업) 씨가 2500만 달러를 출연해 지은 것이다. 왕 센터는 학생들의 휴게실, 서점, 식당, 체육시설 및 전시실로 이용되고 있다.

이런 동문들의 적극적인 지원을 두고 다이애나 채프먼 월시 총장은 “학생 1명당 10명의 후원자가 있다”고 자랑스럽게 말하곤 한다.

물론 웰즐리대도 1970년대 초반에는 남녀공학 바람에 잠시 흔들리기도 했다. 한때 400개에 이르던 미국 내 여대는 1960년대 233개로 줄었고, 1992년에는 84개로 줄었다. 최근엔 70여 개에 불과하다.

웰즐리대 출신인 제인 아라프 전 CNN 이라크 지국장이 10일 웰즐리대 펜들턴 빌딩에서 이라크의 정세를 주제로 강연하고 있다. 아라프 씨를 비롯한 웰즐리대의 막강한 동문파워는 웰즐리대가 100년 이상 여성지도자를 배출하게 만든 주역이다. 웰즐리=김영식 기자 |

웰즐리대도 1969년 학교의 미래를 논의하는 위원회를 구성했다. 그러나 2년간의 논의 끝에 상대적으로 기회가 적은 여성에게 최고 수준의 교육을 제공한다는 설립 원칙을 재확인하며 여대로 남기로 했다.

역대 웰즐리대의 총장은 물론 여성의 몫이었다. 1972년 필립 피브스 씨가 남성으로 유일하게 두 달 남짓 총장 권한대행을 맡았다. 그러나 그가 총장대행으로 있던 시기에 캠퍼스 내 갈렌 스톤 탑에 벼락이 치자 그는 물론이고 대학 관계자들은 이를 ‘남자는 안 된다’는 ‘계시’로 받아들였다고 한다(웰즐리 125년사·2000년).

그 후 웰즐리대는 최고 수준의 여성 교육이라는 목표에서 흔들리지 않았다.

|

과학 분야에서 두각을 나타내는 웰즐리는 19세기에 매사추세츠공과대(MIT)에 이어 미국에서 두 번째로 물리학 실험실을 만들었다. 이런 기초과학의 토대 위에 최근에는 생명공학 및 신경공학 분야에서도 두각을 나타내고 있다.

웰즐리대는 유에스뉴스앤드월드리포트가 발표하는 인문학 대학 순위에서 윌리엄스대와 애머스트대 등에 이어 꾸준히 4위를 차지하고 있다. 2006년에는 학생들이 필요로 하는 재정적 지원 및 학업의 수준을 측정할 수 있는 ‘최고의 가치’ 대학 3위를 차지하기도 했다.

앤드루 셰넌(역사학) 교수는 “웰즐리대의 강점은 재능 있는 여학생들이 뛰어난 지도자가 될 수 있다는 자신감을 길러 준다는 것”이라며 “지도력은 성(性)에 따라 결정되는 게 아니다”고 말했다. 캠퍼스에서 만난 여학생들의 자신감 넘치는 표정은 다 이유가 있는 것이었다.

웰즐리=김영식 기자 spear@donga.com

|

▼“남편이 대통령이라고 연단 설 수 있나” 문제제기

바버라 부시 졸업식 연설 못할뻔▼

1990년 6월 조지 부시 당시 미국 대통령 부인인 바버라 부시 여사가 웰즐리대 졸업식에 연설을 하기로 되어 있었다.

그러나 웰즐리대 일부에서 연사로 초청된 부시 여사의 자격을 문제 삼기 시작했다.

학생 일부가 “자력으로 뭔가를 이뤄낸 여성이 연사가 돼야지 남편이 대통령이라고 연사로 초청하면 되느냐”고 주장한 것이 문제의 발단. 배우자의 자질이 아니라 자신의 능력과 자질로 평가받아야 한다는 웰즐리대의 가르침과 어울리지 않는다는 주장에서였다.

언론들이 이 문제를 여성의 사회적 역할을 둘러싼 논란과 연계시켜 집중 보도하자 이 문제는 사회적 쟁점으로까지 부상했다.

1990년대의 잣대로 과거를 살아온 사람을 재단하려 한다는 지적, 가족의 울타리를 지켜 온 여성의 역할을 인정해야 한다는 반론이 이어졌지만 결국 초청연사 선정은 졸업생 대부분의 의사를 반영한 민주적인 절차였다며 마무리되었다.

이를 염두에 둔 듯 부시 여사는 졸업식 연설에서 “연설을 듣는 사람들 가운데 나의 길을 따라 대통령의 배우자로서 백악관에 들어갈 사람이 있을지 누가 알겠느냐”고 말했다.

부시 여사는 이날 여성대통령 시대에 대한 기대를 간접적으로 시사함으로써 웰즐리대 졸업생들의 ‘콧대’를 세워주었다.

웰즐리대 학생회장 출신인 힐러리 클린턴 상원의원이 빌 클린턴 전 대통령과 결혼한 후에도 로댐이라는 자신의 성을 사용하고 독립적으로 활동한 것도 웰즐리대의 정신과 무관하지 않다는 지적이다.

웰즐리=김영식 기자 spear@donga.com

|

|

바이마르 기차역에서 시내 중앙을 통과해 바우하우스대로 향하는 동안, 광장과 거리에 서있는 수많은 문인과 사상가들의 동상이 내내 시선을 붙잡았다. 괴테, 실러, 헤르더…. 바흐에서 리스트, 바그너로 이어지는 작곡가와 니체, 쇼펜하우어를 비롯한 철학자들도 이곳에서 활동했다. 1999년 ‘유럽의 문화수도’로 선정됐을 때 신문들이 ‘이제야 바이마르다’라는 제목을 달았을 정도로 인구 6만여 명에 불과한 이 도시는 독일의 문화수도로 자부심을 지녀왔다.

건축가 발터 그로피우스(1883∼1969)는 1919년 이 도시에서 ‘집짓기’를 뜻하는 종합예술학교 겸 작업소 바우하우스를 설립했다. 이 학교는 건축과 디자인을 주축으로 산업과 예술을 결합시킨 기능적 미학을 추구했고, 이 같은 이념은 당대의 미의식에 폭풍 같은 혁신을 몰고 왔다. 화가 바실리 칸딘스키, 파울 클레 등도 이 학교에서 교수로 활동했다.

바이마르 바우하우스대는 학생 주도의 프로젝트 참여형 교육을 통해 20세기 초 디자인계에 혁신을 일으켰던 바우하우스의 전통과 명예를 되살리고 있다. 토목학부 학생들이 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 디자인한 ‘하이델베르크 도심 재개발 프로젝트’(위)와 디자인학부 학생의 한 작품. 사진 제공 바우하우스대 |

“우리의 전통은 위대합니다. 그러나 전통만 갖고 살아남을 수는 없죠.”

게르트 치머만 총장은 아직도 그로피우스의 체취가 남아있는 ‘그로피우스 방’으로 기자를 안내하며 프로젝트 위주로 진행되는 창의적인 교육방식이 바우하우스대의 새로운 방식을 만든다고 설명했다.

“교수가 내주는 과제에 학생이 응하는 방식의 ‘강의’는 우리 학교에서는 찾아볼 수 없습니다. 건축 토목 디자인 미디어 등 4개 학부마다 20여 개에 이르는 프로젝트에 5000여 명의 재학생이 자발적으로 참여하고, 기획을 주도합니다. 이런 프로젝트에서 발휘한 성과가 쌓여 종합적인 평가가 이뤄지죠. 다른 어떤 학교에서도 찾아볼 수 없는 독특한 교육형태입니다.”

그는 두툼한 학교연감을 내밀었다. 재즈가수 빌리 홀리데이의 팸플릿 디자인, 하이델베르크 중심가의 재개발 시안, 첨단 손목시계 디자인…. 조형과 관련해 상상할 수 있는 모든 종류의 프로젝트가 담겨 있었다. 창밖에는 카메라와 마이크로 인터뷰 작업을 진행 중인 미디어학부 학생들과 노천에서 땀을 흘리며 모형작업에 열중하는 건축학부 학생들이 눈에 띄었다.

1차대전 직후의 폐허에서 디자인을 ‘생산을 위한 원형의 창조’로 정의하며 새로운 바람을 몰고 왔던 바우하우스. 1925년 생산과 디자인의 더욱 유기적인 결합을 위해 공업도시 데사우로 이전했다. 그러나 데사우에서 맹위를 떨치기 시작한 나치의 압력 때문에 1932년 베를린으로 다시 이전했고, 이듬해 나치가 집권하자 이마저 문을 닫아야 했다.

60여 년이 흐른 1996년, 옛 바우하우스 자리에 둥지를 틀고 있던 ‘바이마르 건축대학’은 마침내 4개 학부를 둔 바우하우스대로 새 출발을 했다. 왜 ‘바우하우스’의 이름은 그토록 오래 단절되어야 했을까.

“아이러니입니다. 나치는 바우하우스가 ‘빨갱이’ 기관이라고 단죄했었죠. 그러나 2차대전 이후 동독 정권은 소비에트의 교조적 ‘사회주의 리얼리즘’과 어긋나는 바우하우스의 전통을 용인하지 않았습니다. 결국 통일 이후 6년이 흘러서야 ‘바우하우스’의 기치를 다시 세울 수 있었던 거죠.”

잃은 시간이 많은 만큼 나태함은 용납될 수 없는 일이었다. 이론과 실기가 결합된 탄탄한 프로젝트 수업을 바탕으로 이 학교는 각종 공모전 참여를 최대한 장려하고 있다. 그 결과 학교 웹사이트 ‘최신 뉴스’ 코너에는 수상 소식이 끊이지 않는다. 치머만 총장은 “방금도 최고 권위의 디지털콘텐츠상인 ‘아니미츠상’에서 우리 학생이 우승했다는 소식이 들어왔다”며 흐뭇한 표정을 지었다.

|

각종 공모에서 우승하는 것만이 학교의 유명세를 만들어 주지는 않는다. 5000여 명의 학생들은 언제나 ‘뭔가 희한한 일’을 만들어내며 뉴스를 타고 있다. 최근에는 베른트 호헨게르트너라는 미디어학부 학생이 밀밭에 트랙터로 초대형 바코드를 만드는 ‘안녕, 세계야(Hello, World)’ 프로젝트를 진행해 유럽 전역의 화제를 모았다. 위성사진 프로그램 ‘구글 어스’를 미디어의 도구로 이용하겠다는 ‘획기적인’ 발상이었다.

“80여 년 전과 마찬가지로 바우하우스대의 핵심이념은 ‘예술과 산업의 결합’입니다. 그러나 표현 환경은 달라졌습니다. 최첨단 건축소재와 개인휴대정보단말기(PDA), 포드캐스팅(PodCasting·MP3 플레이어를 이용한 방송)을 자유롭게 응용할 수 있는 환경을 조성하기 위해 구동독이었던 튀링겐 주정부와 협의해 투자를 게을리 하지 않고 있습니다.”

|

디자인학부 재학생인 크리스티안 테슈 씨에게 모교의 매력을 물어보았다. 그는 “자유로운 프로젝트 참여형 교육이 가장 큰 매력”이라며 건축학부 학생이 디자인학부의, 디자인학부 학생이 미디어학부의 프로젝트에도 쉽게 참여할 수 있다고 소개했다.

“이미 재학생의 15%는 외국인입니다. 미국 버지니아기술대(TUV), 시카고 IIT, 샌디에이고 캘리포니아대, 일본 와세다대 등과의 교류도 활발합니다.”

치머만 총장도 한국의 연세대, 경희대 등과의 협력도 결실 단계에 와 있다며 “재능이 풍부하기로 이름난 한국인이 우리 학교에서 마음껏 창의성을 발휘하게 되기 바란다”고 말했다.

프란츠 리스트 음대

문화도시 빛내는 자매대학 “최고의 오케스트라 양성소”

‘문화도시 바이마르의 사이좋은 자매.’

바이마르 시당국과 시민들은 이 도시에 자리 잡은 두 대학을 이같이 부른다. 두 학교란 바우하우스대와 프란츠 리스트 음악대학이다.

바이마르 시는 1996년 바이마르 건축대학이 바우하우스대로 승격되면서 “우리도 이제 대학도시”라 선언했다.

대학도시를 향한 전략에는 바우하우스대와 함께 독일 최고(最古)·최고(最高)의 오케스트라 단원 양성소로 이름을 떨쳐온 프란츠 리스트 음대가 있었음은 물론이다.

리스트는 1872년 제자인 카를 뮐러하르퉁을 통해 바이마르에 독일 최초의 오케스트라 학교를 세웠다. 2차대전 후 종합 음대로 승격된 이 학교는 1956년부터 설립자인 리스트의 이름을 따서 불리게 됐다.

이 학교와 바우하우스대는 수많은 공동 프로젝트 및 교류 프로그램을 통해 긴밀한 관계를 맺고 있다. 프란츠 리스트 음대와 바우하우스대 미디어학부가 공동으로 설립한 전자음악 스튜디오가 대표적인 예.

특히 미디어학부 학생들은 프란츠 리스트 음대의 학생들이 제작한 음향 자료를 프로젝트에 반영해 서로의 활동에 큰 이득이 되고 있다.

프란츠 리스트 음대는 지난해부터 경기 용인의 강남대와 ‘강남대 독일 바이마르 음악학부’를 공동과정으로 운영하고 있다. 용인에서 3년, 독일에서 1년의 학업을 마치면 공동학위가 인정된다.

바이마르=유윤종 특파원 gustav@donga.com

올린공대는 기존 공과대의 모든 것을 뒤집는 데서 출발한다. 이론을 배우고 실습을 하는 것이 아니라 실습을 먼저 하고 나중에 이론을 배운다. 올린공대생들이 교수의 지도를 받으며 기기의 작동 원리를 실습해 보고 있다. 사진 제공 마이클 말로니 씨 |

그는 당시 하버드대, 매사추세츠공대(MIT), 캘리포니아공대(칼텍)에서도 합격통지서를 받은 상태였다. 그런데 당시 처음 신입생을 모집하고 있던 ‘무명 공대’를 방문한 뒤 마음이 흔들렸다. 고민 끝에 그는 이름도 제대로 알려지지 않은 이 학교를 선택했다.

올린공대(정식 명칭은 ‘프랭클린 W 올린 공대’). 최근 미국에서 돌풍을 일으키고 있는 신흥 명문 공대다. 하버드와 MIT 합격통지서를 받고도 이곳을 선택한 학생이 많다고 해서 더욱 유명해진 대학이다.

올해 처음 배출하는 졸업생은 모두 75명. 이미 보잉, IBM 등 내로라하는 회사들이 졸업생을 미리 스카우트했다. 상당수는 스탠퍼드, MIT 대학원에 진학했다. 하버드대 경영대학원이 매년 그해 학부를 갓 졸업한 학생을 대상으로 직장 경력을 쌓은 뒤 들어올 수 있도록 입학 시기를 2, 3년 연기해 주는 특별전형 합격자 20명 중 합격자 2명이 이 학교 출신이었다.

‘비결’이 뭘까. 이런 의문을 품고 보스턴에서 멀지 않은 니덤에 있는 올린공대로 향했다. 학교에 가기 위해 기차역에서 택시를 탔을 때 택시운전사조차 학교를 잘 몰랐다.

작고 아담한 올린공대의 전경. 그러나 올린공대의 강점은 바로 이 ‘작다’는 데 있다. 사진 제공 마이클 말로니 씨 |

“우리 학교는 없는 게 많습니다. 우선 입학생 전원이 4년간 전액 장학금을 받기 때문에 학비가 없습니다. 그리고 교수에게는 종신재직권(tenure)을 보장하지 않고, 전공만 있지 학과도 없습니다.”

이 학교 홍보국장인 조지프 헌터 씨의 말이다. 학비 면제에 따라 학생들이 받는 혜택은 4년에 걸쳐 13만 달러(약 1억2000만 원)에 이른다. 이는 이 학교를 세운 ‘프랭클린 W 올린 재단’이 4억6000만 달러라는 거액을 투자하면서 세운 전통이다.

엔지니어 출신으로 부(富)를 축적한 프랭클린 올린이 세운 이 재단은 올린공대의 오늘을 있게 한 주인공이다. 올린재단은 수십 년간 대학 교육에 대한 지원을 아끼지 않았다. 그러다가 1990년대 미국의 공대 교육을 근본적으로 바꾸기 위해서는 획기적인 대책이 필요하다는 데 의견을 모으고 아예 학부 중심의 공과대를 설립하기로 의견을 모았다.

미국과학재단 등의 자문을 거쳐 내린 결론은 그동안 아무도 하지 않은 ‘혁명적인 공대 교육방식’을 과감히 도입해 기존의 공대에 충격을 주자는 것이었다.

가장 큰 변화는 커리큘럼의 변화였다. 기존 공대는 먼저 이론을 가르친 다음 적용 원리를 가르치지만 올린공대에선 신입생부터 프로젝트 중심의 공대 교육을 지향하고 있다.

5월 졸업과 함께 스탠퍼드대 석사과정에 진학할 예정인 카트리나 브라젝(21·여·기계공학 전공) 씨는 “1학년 때 ‘물병로켓’을 제작하는 실습을 했어요. 물리와 수학 등을 이용해 작업을 하면서 이론이 현장에서 어떻게 응용되는지를 배웠어요”라고 말했다.

이처럼 올린공대에서는 1학년 때부터 바로 레이저와 기계를 작동해 제품을 설계하고 만들어 보는 일을 한다. 자동차 엔진을 제작하기도 하고 무선 감지기를 통해 우편함에 우편물이 도착했는지를 알려 주는 신제품을 직접 만들어 볼 정도로 현장 교육을 강조한다.

사진 제공 마이클 말로니 씨 |

4학년이 되면 모든 학생은 4, 5명 단위로 팀을 이뤄 모토로라, 노텔 등 유수의 기업들과 함께 신제품을 개발하는 프로젝트에 직접 참여한다.

토머스 세실(21·전기 및 컴퓨터공학 전공) 씨는 “농기계 제작회사인 존 디어와 함께 원격으로 농기구를 작동하는 기술에 필요한 거리인식시스템을 개발 중”이라고 말했다.

올린공대의 가장 큰 장점은 ‘작다’는 점. 이게 씨는 “학생 수가 적기 때문에 교수들이 모든 학생을 속속들이 알고 있다”며 “언제든지 교수들을 만날 수 있고 학생들의 공부를 꼼꼼히 챙겨주는 것은 큰 대학에서는 누릴 수 없는 올린공대만의 장점”이라고 평가했다.

교수진도 미국 최고 수준이다. 설립 초기에는 종신재직권을 보장해 주지 않으면 우수 인력이 지원하지 않을 것이라는 우려도 있었다.

그러나 교수 인력을 30명 뽑는 데 미국 전역에서 3000명이 지원했다. 하버드대, MIT에서 잘 나가던 교수들도 올린공대에 몰려왔다. 이는 교수들도 그만큼 새로운 공대 교육에 갈증을 느끼고 있었다는 것이 대학 측의 설명.

학부 과정이지만 디자인과 소비자 중심 제품을 개발할 것을 강조하는 것도 이 학교의 특징이다. 아무리 기술적으로 뛰어난 제품을 개발해도 소비자들이 좋아하지 않으면 성공할 수 없다는 믿음에서다. 소비자 친화적인 디자인을 공부하는 강의실이 별도로 있을 정도.

또 마치 경영대학원을 방불케 할 만큼 기업가 정신을 강조한다. 올해 졸업하는 이게 씨도 요가용 좌석을 만드는 회사를 창업했고, 졸업 후 홍콩으로 가서 본격 기업경영에 나설 예정이다.

물론 오늘의 올린공대가 있기까지 어려움이 없었던 것은 아니었다. 덩컨 머독 입학처장은 “건물도 없고, 동문도 없는 상황에서 우리가 미국 최고의 공과대학을 만든다고 했을 때 회의적인 시각도 많았다”고 회고했다.

올해 졸업생 75명의 ‘성적표’는 올린공대의 실험이 어느 정도 성공했음을 보여주고 있다. 우수한 학생들의 지원도 급증하고 있다.

머독 처장은 “학교뿐만 아니라 교수, 학생 모두가 리스크를 감수하면서 역사를 만든다는 각오로 ‘거대한 실험’에 동참했다”며 “올린공대의 목표는 좋은 공대가 되는 것이 아니라 공대 교육에 새로운 모델을 제시하는 데 있다”고 말했다.

올린공대는 ‘현재’에 만족하지 않는다. 기업들에 이들이 어떤 공대 교육을 원하는지 끊임없이 묻고 있다. 앞으로 전진하지 않으면 퇴보할 수밖에 없다는 점을 잘 알고 있기 때문이다.니덤(매사추세츠)=공종식 특파원 kong@donga.com

▼SAT 최고수준 고교졸업자들 몰려▼

미국 대학에서 ‘무서운 아이들’로 떠오른 올린공대는 학생들을 어떻게 뽑을까.

대학 설립정신이 ‘실험과 혁신’인 만큼 전형과정도 혁신적이고 실험적이다.

1차 전형은 다른 대학들과 크게 다르지 않다. 고교졸업생들로부터 지원을 받은 뒤 대학입학수학능력시험(SAT), 고교성적, 에세이 등을 보고 합격자를 걸러낸다. 1차 전형에서 800명 정도가 지원하는데 여기에서 190명 정도를 뽑는다.

올린공대의 특징이 나타나는 것은 2차 전형이다. 학교는 1차 합격자를 학교가 주최하는 ‘후보자 위크엔드’에 초청한다. 1차 합격자들은 5명 단위로 팀을 이뤄 프로젝트를 해야 한다. 필요한 재료와 2시간 반의 시간을 똑같이 주고 뭔가를 만들어서 교수, 올린공대 선배, 직원 등으로 구성된 심사위원을 상대로 프레젠테이션을 하도록 한다. 여기에서는 창의성, 팀워크, 혁신성, 학업에 대한 열정 등을 중점적으로 평가한다.

2차 전형과정에서는 또 미국 사회의 중요한 이슈를 던져주고 토론하도록 한다. 상대방의 말은 잘 경청하는지, 동료를 무시하는 발언을 하는지 등을 체크한다. ‘작은 대학’인 올린공대에서는 팀워크가 무엇보다 중요하기 때문이다. 이런 과정을 거쳐 올린공대와 ‘DNA’가 일치하는 학생을 선발한다.

매년 입학생은 75명 안팎이지만 다른 대학에 복수 합격한 학생들이 올린공대를 포기할 가능성에 대비해 최종 합격자는 75명보다 많다. 전체 학생 절반가량의 SAT 점수가 1440∼1540점(만점 1600점)일 정도로 우수 학생들이 몰려들고 있다.

미국 유명 공대에 많이 포진해 있는 아시아계 학생들은 눈에 많이 띄지 않았다. 학교 측은 “아시아계 학생들과 학부모들은 하버드대나 MIT 같은 ‘빅 네임’을 선호하기 때문”이라고 설명했다. 여학생이 43%나 되는 것도 눈길을 끌었다.

니덤(매사추세츠)=공종식 특파원 kong@donga.com

|

빌켄트대 컴퓨터센터 전경. 터키 최초의 사립대학인 빌켄트대는 이후 설립된 많은 사립대학의 모델로 인재양성에 기여하고 있다. 사진 제공 빌켄트대 |

20여 년 전만 해도 이런 학구적인 이름이 무색하게 황량했던 마을에 생기를 불러일으킨 건 바로 빌켄트대다.

1984년 터키 최초의 사립대로 설립된 빌켄트대는 짧은 역사에도 불구하고 터키의 고교생들이 가장 들어가고 싶어 하는 대학이 됐다. 터키에서는 매년 170만여 명의 고교생들이 대학입학시험을 치르는데 상위 100명 중 30∼40명이 빌켄트대를 선택하고 있다.

빌켄트대는 관료적이면서도 규제가 많아 발전이 더딘 국립대와 차별을 두기 위해 설립됐다. 현재 50여 개에 이르는 터키의 사립대학들의 상당수가 빌켄트대를 모델로 삼고 있다.

147만여 평의 대지에 세워진 캠퍼스에 들어서자 ‘이곳이 과연 터키인가’라는 생각이 먼저 들었다. 터키어는 전혀 들리지 않고 영어만 들렸기 때문이다.

빌켄트대에 입학하는 학생들은 모두 영어시험을 봐야 한다. 토플 CBT 213점 이상을 획득하지 못하면 학교 안에 마련된 영어센터에서 집중적으로 영어 공부를 해야 한다. 토플이나 센터에서 치른 영어시험 점수가 일정수준 이상이 돼야 비로소 정규수업을 들을 수 있다.

빌켄트대에서는 모든 수업을 영어로 진행한다. 학생들의 과제나 시험도 모두 영어로 한다. 자연스레 교수와 학생, 학생과 학생끼리도 영어로 대화한다.

미국 코넬대와 컬럼비아대 교수를 지낸 알리 도그라마시 총장은 “전 세계의 따끈따끈한 논문을 실시간으로 봐야 효과가 있다”며 “빌켄트대 출신이라면 졸업 후 미국과 유럽의 유명 대학원에서 영어 고민 없이 공부하거나 외국계 기업에서 영어로 대화할 수 있을 정도의 영어실력을 갖추도록 하고 있다”고 말했다.

당연한 결과지만 빌켄트대 학생들의 영어실력은 놀랄 정도다. 졸업생들의 미국 대학원 입학자격시험(GRE) 평균점수가 수리능력시험은 790점(800점 만점), 분석능력시험은 760점(800점 만점)이나 된다.

캠퍼스 내에서 영어로 의사소통이 가능하다는 점 때문에 이 대학에는 미국과 유럽에서 온 교수들도 제법 많다. 1000여 명의 교수진 중 3분의 1이 외국인이다.

유명 역사학자인 노먼 스톤 교수도 10년 넘게 재직했던 영국 옥스퍼드대를 떠나 1997년 빌켄트대로 자리를 옮겼다. 그는 “빌켄트대는 비영어권 국가에 있으면서도 영어권 학자로서 안착하기에 좋은 환경을 갖고 있다”며 “역사는 짧지만 학생들의 수준이 높고, 학교에서도 교수들에게 연구비 지원을 아끼지 않는다”고 말했다.

실제로 빌켄트대가 교수들에게 제공하는 혜택은 상상을 초월한다. 미국 대학교수 평균 연봉 이상의 급여를 비롯해 사택, 교육비, 의료비, 식비까지 제공하고 있다. 빌켄트대 교수들은 입는 것을 뺀 모든 것을 학교로부터 제공받는다는 말까지 나올 정도다. 이는 우수한 교수진이 좋은 학생을 불러오는 원동력이 된다는 믿음이 있기에 가능한 일이다.

빌켄트대는 자녀교육 때문에 터키로 들어오는 것을 꺼리는 외국인 교수를 잡기 위해 캠퍼스 안에 초중고교 과정의 국제학교도 만들었다. 이 학교의 수준은 선진국의 국제학교와 비교해도 손색이 없다. 국제학교 교사 대부분이 미국과 영국에서 학위를 받은 인재들이다.

빌켄트대 학생이 교내에 마련된 스튜디오에서 라디오 방송을 하고 있다. 앙카라 전역에 방송되는 ‘라디오빌켄트’는 대학생이 아닌 지역 주민도 많이 듣고 있다. 사진 제공 빌켄트대 |

에롤 알쿤 부총장은 “국제학교의 수업료는 비싼 편인데 빌켄트대 교수와 교직원, 대학원생 자녀에게는 수업료의 10∼30% 정도만 받는다”며 “단기 방문 교수들에게도 사택을 비롯해 정규직 교수들에게 주는 혜택을 모두 주고 있다”고 말했다.

1만740명의 학부생과 1013명의 대학원생도 파격적인 장학금 혜택을 받고 있다. 학부생의 25%, 대학원생 100%가 전액장학금을 받고 있다. 대학원생에게는 장학금과 별도로 생활비 명목으로 일정액을 지급하며 사택도 제공한다.

빌켄트대의 설립자는 의사 출신으로 터키의 유명 기업인 테페 그룹을 운영하고 있는 이산 도그라마시 박사. 교수와 학생에 대한 아낌없는 지원은 교육에 대한 열정을 가진 설립자의 의지에서 나온다. 테페 그룹에서 빌켄트대에 내놓은 전입금만 지금까지 1조 원에 육박한다.

실업률이 높은 터키에서 졸업생의 취업률은 고교생이 대학을 선택하는 중요한 기준이다.

도그라마시 총장은 기자와의 인터뷰 도중 “몇 권 찍지 않는 귀한 책이기 때문에 줄 수는 없고 이 자리에서 잠시 봐도 좋다”며 두꺼운 책 한 권을 건넸다. 책에는 그 해 졸업예정자 전원의 자기소개, 학점, 어디에 취업하고 싶은지와 지도교수의 코멘트가 상세히 적혀 있었다.

총장은 그 ‘귀한 책’을 들고 기업 관계자나 기관 등을 찾아다니며 졸업예정자들의 취업을 부탁하고, 추천서가 필요하면 직접 작성해 건네기도 한다. 그 결과 코카콜라, P&G 등 다국적 기업의 터키사무소 최고경영자(CEO), 외교부, 재경부 등의 부처에서 고위 공무원으로 활동하는 졸업생들이 많다. 최근에는 동문이 터키 중앙은행 총재 자리까지 올랐다.

빌켄트대에 유학 중인 오종진(국제관계학 박사과정) 씨는 “빌켄트대의 경쟁력은 재단의 전폭적인 지원과 인재를 중시하는 학교 분위기”라며 “아직 세계적인 명문대는 아니지만 가능성과 비전은 충분하다”고 말했다.

앙카라=신수정 기자 crystal@donga.com

▼‘오픈 캠퍼스’ 도서관-식당 등 지역주민들에 개방▼

|

터키 국립대의 경우 대학 구성원임을 증명하는 카드가 없으면 캠퍼스에 발을 들여놓기 힘들 정도로 경계가 삼엄하고 폐쇄적이다.

하지만 빌켄트대는 지역 주민과 더불어 성장하는 전략을 택했다. 누구든지 “도서관에 왔어요”라는 말 한마디만 하면 자유롭게 캠퍼스를 출입할 수 있다.

도서 구입비만 연간 30억 원을 쓰는 빌켄트대 중앙도서관은 터키 내에서는 가장 좋은 도서관으로 손꼽힌다. 도서관은 주말이면 책을 보러 오는 지역 주민들로 북적댄다. 연간 6만여 명의 지역 주민이 도서관을 이용한다.

주파수 96.6MHz의 ‘라디오빌켄트’는 교내 방송을 넘어서서 앙카라 전역에 방송된다. 클래식, 팝 등 다양한 장르의 음악이 24시간 방송되기 때문에 청취하는 지역 주민이 많다.

캠퍼스 안에 설치된 노천극장과 콘서트홀도 앙카라 최고 시설이다. 대학과 관련된 행사 외에 지역 주민이 참여할 수 있는 크고 작은 공연이 수시로 열린다.

심지어 캠퍼스 구내 음식점은 인근 지역 주민에게 배달 서비스도 제공하고 있다. 케밥, 피자, 스파게티 등이 저렴하고 맛있어 구내 음식점을 이용하는 주민이 제법 많다.

빌켄트대의 이러한 전략은 대학 이미지를 좋게 만드는 데 큰 기여를 하고 있다. 봄가을에 열리는 축제는 대학 축제인지 지역 잔치인지 구분이 가지 않을 정도로 주민들의 참여가 활발하다.

빌켄트대 대외협력처 관계자인 베르타 보르게 씨는 “정부에서 자율성을 부여받아 처음으로 설립된 사립대인 만큼 지역 주민을 위해 공익성 있는 일을 꾸준히 해 나가려는 게 학교 방침”이라고 말했다.

앙카라=신수정 기자 crystal@donga.com

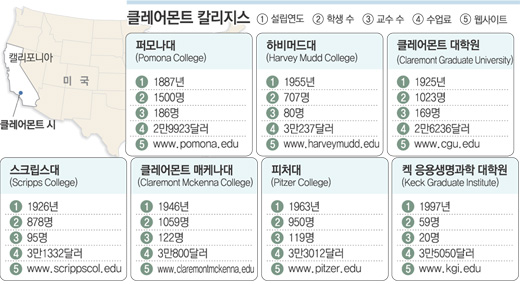

‘클레어몬트 칼리지스’ 컨소시엄 7개 대학 중 하나인 퍼모나대 내 카네기 빌딩. 철강왕 카네기의 기부로 지어진 이 건물은 현재 경제학 수업 등을 위해 사용되고 있다. 퍼모나대는 사회과학과 인문학에서 두각을 나타내고 있다. 클레어몬트(캘리포니아 주)=이현두 기자 |

퍼모나대와 클레어몬트 매케나대는 정치학과 경제학 등 사회과학과 인문학에서 두각을 나타내고, 하비머드대는 컴퓨터공학 등 이공계 분야에서 매사추세츠공대(MIT)와 어깨를 나란히 한다는 평가를 받고 있다. 이들 3개 대학의 경우 미국 전역에서 우수한 성적의 고교생들이 몰려들어 대학수학능력시험(SAT) 평균 성적이 1400점을 뛰어넘고 있다.

이들 대학이 개별적으로 경쟁력이 있음에도 불구하고 컨소시엄을 운영하는 이유는 무엇일까.

1925년 이 컨소시엄을 고안하고 탄생시킨 제임스 블레이스델 당시 퍼모나대 학장의 말에서 대답을 찾을 수 있다.

|

그는 “하나의 크고 획일적인 종합대학 대신 도서관과 다른 시설을 공동으로 사용하는 분할된 대학들로 이루어진 교육시설 그룹을 갖는다면 종합대학의 편의를 확보하는 한편 소규모 대학이 갖는, 평가할 수 없는 개인적 가치를 보존할 수 있을 것”이라고 말했다.

그의 생각은 정확했다.

클레어몬트 칼리지스는 ‘학교가 작아 다양한 특별활동을 하기가 힘들고, 다양한 강좌를 들을 수 있는 기회가 적다’는 리버럴 아츠 대학의 단점을 컨소시엄을 통해 극복했다.

학생들은 학점교류 차원의 형식적인 수강이 아니라 컨소시엄 내 모든 대학의 강의를 자유롭게 듣고 학점을 딸 수 있다. 이에 따라 클레어몬트 칼리지스의 학생들은 매년 웬만한 종합대학을 능가하는 2500여 개 과목을 대상으로 수강 신청을 하고 있다.

여자대학이 줄고 있는 최근 추세에도 불구하고 스크립스대가 여대로서의 입지를 굳건히 지킬 수 있는 것 역시 컨소시엄의 혜택 때문이라는 분석이다.

물론 졸업과 성적처리 등 학사관리는 학생들이 입학한 학교(홈스쿨이라고 부른다)에서 책임을 맡는다. 학생들은 또 도서관을 포함해 체육관 등 각종 운동시설과 과외활동 등도 대학 구분 없이 공유한다.

퍼모나대의 하널드 머드 도서관과 실리 머드 사이언스 도서관, 하비머드대의 노먼 스프라그 메모리얼 도서관, 스크립스대의 엘라 스트롱 데니선 도서관 등 3개 대학 4개 도서관을 합쳐 하나로 운영하고 있는 클레어몬트 칼리지스 도서관은 보유도서만 250만 권이다. 캘리포니아 주의 사립대학 중 스탠퍼드대와 남캘리포니아대에 이어 세 번째로 많다.

도서관 등 공유시설의 운영관리 등 종합적인 행정은 16개 부서 3600여 명의 직원으로 구성된 ‘클레어몬트 대학 컨소시엄(CUC)’이라는 기구가 맡아서 한다. CUC의 매년 예산은 각 대학이 학생 수에 비례해서 내는 분담금으로 충당한다.

그렇다고 컨소시엄이 각 대학들의 고민을 모두 없애주는 것은 아니다.

대학들이 촉각을 곤두세우는 것은 컨소시엄 때문에 소규모 대학으로서 갖는 장점이 훼손되지 않도록 하는 것.

이를 위해 각 학교는 학생과 교수의 비율이 10 대 1을 넘지 않도록 함으로써 과목당 평균 학생 수를 10여 명 선에서 묶어놓기 위해 노력하고 있다. 학기 초 특정과목에 20명이 넘는 학생들이 몰릴 경우 같은 내용의 또 다른 과목을 곧바로 신설해 수강 학생을 분산시키고 있다.

이 같은 소규모 수강생은 자연스럽게 토론식 수업을 가능하게 만든다.

퍼모나대 2학년인 클라라 오 씨는 “고등학교에서 선생님들은 우리에게 지시만 했다. 그러나 여기서는 모든 것을 토론한다. 처음에는 익숙하지 않아 당황했으나 지금은 이런 분위기가 나의 가슴을 뛰게 한다”고 말했다.

규모가 작다 보니 교수와 학생 간의 장벽이 없는 것도 특징이다. 퍼모나대 1학년인 클라우디아 몬텔론고 씨는 “화학과목이 쉽지 않았으나 교수가 최선을 다해 도와주었다”고 말했다.

이처럼 성공적인 컨소시엄 운영의 비결에 대해 퍼모나대의 홍보담당자인 아트 로드리게스 씨는 “대학들이 담장이 없을 정도로 붙어 있는 지리적 이점이 가장 큰 요인”이라고 말했다.

클레어몬트 매케나대에서 정치학을 가르치고 있는 이채진 교수도 “각 대학들이 수업과 시설을 공유하면서도 내부적으로는 끊임없이 경쟁하고 있다”고 소개했다.

로드리게스 씨는 클레어몬트 칼리지스의 미래와 관련해 “컨소시엄을 구성하는 대학이 앞으로 10개까지 늘어날 것으로 기대하며 충분히 그럴 수 있다고 본다”고 내다보았다.

클레어몬트(캘리포니아 주)=이현두 기자 ruchi@donga.com

|

▼각 대학 정원제한 엄격, 과목당 수강생 10명선▼

클레어몬트 칼리지스의 구성 대학들이 소규모 대학의 장점을 잃지 않기 위해 얼마나 많은 신경을 쓰는지는 컨소시엄의 규약에도 잘 드러나 있다.

우선 컨소시엄의 목적을 규정해 놓은 규약 2조를 보면 ‘각 대학 내에 소규모 대학 고유의 개별화된 지도와 다른 교육적 장점들을 유지하는 것’이 목적 중에 하나로 돼 있다.

한술 더 떠 규약 5조는 이를 더욱 구체화해 각 학교의 규모를 상세히 정해 놓았다.

이를 보면 우선 ‘시설물과 활동을 공유해야 하기 때문에 어느 한 학교의 학생 수는 모든 구성 대학의 공통 관심사인 만큼 어느 대학도 등록 학생 수가 전체 클레어몬트 칼리지스 등록 학생 수의 35% 이상이 되면 안 된다’고 못 박고, 아예 각 대학 별로 구체적인 등록 학생 수의 제한선까지 제시하고 있다.

이에 따르면 각 대학의 최대 등록 학생 수는 퍼모나대 1800명, 클레어몬트 매케나대 1400명, 하비머드대 800명, 피처대 1000명, 스크립스대 1000명, 클레어몬트 대학원 1600명, 켁 응용생명과학 대학원 400명이다.

또 어느 대학이 이 학생 수의 제한선을 바꾸려면 컨소시엄을 구성하는 7개 대학의 이사회 의장과 7개 대학의 학장 등으로 이루어진 클레어몬트 칼리지스 감독위원회에 변경 신청을 한 뒤 위원회의 3분의 2의 찬성을 얻도록 규정하고 있다.

클레어몬트(캘리포니아 주)=이현두 기자 ruchi@donga.com

자유로운 토론과 엄격한 글쓰기는 칼튼대의 자랑스러운 전통이다. 학생들이 학교의 상징인 굿셀 천문대 앞에 모여 수업내용에 대해 토론을 벌이고 있다. 사진 제공 칼튼대 |

《미국 중부 북쪽 끝 미네소타 주의 추운 산골마을 노스필드. 칼튼(Carleton)대 교내 호수 한가운데의 하트 모양 섬 메이페트에선 수요일 밤마다 축제가 열린다. 전교생이 모여 모닥불을 피우고 학교에서 마련한 맥주를 마시며 서로를 알아가는 자리다. 새 학기를 맞아 서먹하던 학생들도 이곳에서 몇 번 마주치면 금세 친구가 된다. 교수들도 스스럼없이 어울린다. 이렇게 쌓은 끈끈한 유대감으로 교정에서 마주치는 학생들은 누구나 반갑게 인사를 나눈다. 금요일 오전엔 특별한 손님이 초대된다. 학교의 중심 스키너메모리얼성당을 500여 명의 교수와 학생이 가득 채우면 세계 각지에서 온 전문가의 강의가 시작된다. 주제는 아프리카 곤충생태부터 미국 정치까지 다양하다. 이곳 졸업생인 영화 ‘반지의 제왕’ 제작자 배리 오즈본 씨를 비롯해 씨티은행 국제투자 책임자, 워싱턴포스트 칼럼니스트 등이 학교를 찾았다.》

수요일 축제와 금요일 토론회는 10여 년간 이 학교의 전통으로 자리 잡았다. 학생들은 이를 통해 전공에 국한되지 않는 다양한 주제에 관심을 갖고 끈질기게 토론하는 법을 배운다.

|

학생회장 짐 와킨스(21·경제학) 씨는 “학생들이 토론을 통해 학교의 주요정책을 결정해 왔다”며 “코카콜라의 부당고용행위가 드러났을 때도 3시간 토론 끝에 교내의 모든 자판기를 철거한 적도 있다”고 말했다.

1866년 미네소타교회연합에 의해 설립된 칼튼대의 교육목적은 학생 개개인이 독창성을 발휘할 수 있도록 인문학과 자연과학의 기초를 튼튼히 하는 것이다. 입학생들은 2년간 6학기에 걸쳐 전공을 정하지 않고 정치 역사 철학 등 인문사회과목과 수학 물리 화학 등 순수과학 과목을 수강해야 한다.

‘지식’보다 ‘진리를 찾아가는 법’을 가르치기 위해 칼튼대에선 자유로운 토론과 함께 엄격한 글쓰기를 요구한다. 빌 클린턴 행정부와 조시 W 부시 행정부의 백악관 원고작성 담당관이 연속해 칼튼대 출신이라는 사실이 이 학교 글쓰기 교육의 성과를 보여준다. 2학년 말이 되면 학생들은 자신이 쓴 에세이와 보고서로 포트폴리오를 만들어 3명 이상의 교수에게 심사를 받아야 한다. A4 10장짜리 에세이 3편과 30장짜리 논문 1편에 대한 심사를 통과해야만 전공을 정할 수 있다.

|

이 때문에 교내 ‘글쓰기센터(Write Place)’에는 항상 불이 꺼지지 않는다. 3명의 교수와 40명의 4학년생이 제자와 후배들의 작문과 리포트 작성을 도와주기 위해 24시간 교대로 대기한다. 짧은 편지부터 긴 논문까지 어떤 글이든 조언과 함께 첨삭지도를 받을 수 있고 원하는 사람에게는 개인교습을 해 주기도 한다.

애너카 라슨(22·역사학) 씨는 “일주일에 10시간 글쓰기센터에서 일하는데 보수는 모두 학교가 부담한다”며 “하루 평균 10여 명이 지도를 받으러 오는데 칼튼대 학생이라면 누구나 이곳을 찾지 않을 수 없다”고 말했다.

토론과 글쓰기를 강조하는 학풍으로 칼튼대는 올해 ‘프린스턴 리뷰’가 선정하는 ‘학부생에게 최고의 학문적 경험을 제공하는 학교’ 7위, ‘공부를 멈추지 않는 학교’ 11위에 올랐다. 또 전미과학재단 장학금 수상자 수는 지난 5년 연속 이 대학 출신이 1위를 기록했다.

하지만 칼튼대는 학생에게 상아탑 속의 공부에 몰두하라고 강요하는 곳은 아니다.

|

학생지원센터에서는 자원봉사나 자치활동, 현장학습에 드는 비용까지 전액 지원한다. 미니 콘서트부터 중국 문화체험, 입양아를 위한 한국문화교실들도 학생이 지원서를 작성해 제출하면 학교가 비용을 부담한다.

학교 곳곳엔 학생들이 기획한 연극, 영화제, 콘서트 등 공연 포스터가 빽빽이 붙어 있고 학교 안은 재미있는 볼거리로 가득하다. 팔레스타인-이스라엘 영화제, 세계 전통문화 페스티벌, 녹색자원 박람회 등이 모두 학교의 지원을 받아 열리는 큰 행사다.

4월 종군위안부 다큐멘터리 영화제를 열어 학생들의 호응을 받은 이준호(21·경영학) 씨는 “학교에서 관련 영화감독을 모시는 비용까지 모두 지원해줬다”며 “프로그램을 신청한 정당한 이유만 밝히면 언제든 학교의 도움을 받을 수 있다”고 말했다.

|

최근 10년간 칼튼대의 가장 큰 변화는 외국학생과 유색인종이 급증했다는 것. 2000년 25명에 불과했던 외국 학생은 올해 109명으로 불어났다. 전체 학생 중 6%에 이르는 수치다. 외국 학생을 포함한 유색인종은 516명으로 재학생의 27%를 차지한다.

외국 학생이 늘어나게 된 배경에는 입학처의 꾸준한 노력이 있었다. 2000년부터 한국 일본 인도 등지를 돌며 입학설명회를 열었고 2005년에는 세계 각지의 65개 학교를 방문해 입학지원서를 받았다. 외국 학생을 위한 특별지원처도 따로 있어 항상 학업과 진로, 생활에 대한 상담을 받을 수 있다.

입학처장 찰리 코건 씨는 “학생들이 열린 마음으로 다양한 문화와 경험을 받아들이게 하려면 세계의 학생들이 이곳으로 오게 해야 한다”며 “이러한 다양성이 칼튼을 칼튼답게 만드는 힘”이라고 말했다.

|

노스필드=최창봉 기자 ceric@donga.com

▼독특한 오프캠퍼스 프로그램… 학생 70% 참여▼

|

설치미술을 전공하는 제인 라슨(23·여) 씨는 2005년 겨울 호주를 찾아 3개월간 현지 소수민족인 마오리족과 함께 생활했다. 그들의 옷과 그릇, 집과 생활도구를 보며 미술 디자인을 새롭게 연구했고 ‘환경’이라는 새로운 주제에 눈을 떴다.

호주에서 보낸 라슨 씨의 두 번째 ‘오프캠퍼스(offcampus)’ 프로그램은 2003년 가을 독일에서 느낀 첫 경험보다 더욱 강렬했다. 연극과 뮤지컬 등 꽉 짜인 무대에서 펼쳐지던 미술과 달리 광활한 초원에서 펼쳐지는 꾸밈없는 축제는 미술과 문화를 보는 관점을 전혀 다르게 만들어 줬다.

오프캠퍼스란 학교를 떠나 다른 나라나 다른 지역에서 한 학기 동안 머물며 수업을 듣고 현지 문화를 배우는 프로그램. 지난해 칼튼대 재학생의 21%는 41개국에서 펼쳐지는 133개의 프로그램에 참가했다. 항공료는 학생 부담이지만 숙식과 수업료는 학교가 지원한다.

뉴올리언스의 클럽에서 재즈를 배우고, 영국에서 중세정치학을 배우며, 모스크바에서 러시아어를 배우는 다양한 프로그램이 준비돼 있다.

각지의 학교 기숙사와 홈스테이를 이용해 12주간 머물 수 있으며 칼튼대 교수가 직접 가서 해당 프로그램의 수업을 지도한다.

칼튼대 재학생의 70%는 이미 오프캠퍼스 프로그램을 체험했다. 이 중 23%는 두 번 이상 오프캠퍼스에 다녀왔다. 신입생 절반 이상이 오프캠퍼스에 지원하는데 아시아지역 연구와 경제학이 인기 프로그램이다.

오프캠퍼스를 총괄하는 헬레나 코프먼 씨는 “다양한 문화를 공부하는 가장 빠른 방법은 직접 가서 그 문화를 경험하고 오는 것”이라며 “모든 학생을 참가시키기 위해 항공료 및 생활비 지원도 고려하고 있다”고 말했다.

노스필드=최창봉 기자 ceric@donga.com

아시아태평양대 학생식당에서 일본학생들과 외국학생들이 어울려 점심을 먹고 있다. 이 대학은 전교생의 40%가 74개국에서 온펱 유학생이다. 벳푸=서영아 특파원 |

《“일본에 진출한 P&G와 암웨이의 차이는 뭔가.” “P&G는 기존방식으로 물건을 판매했지만 암웨이는 일대일 ‘직접 마케팅’으로 게임의 룰을 바꿔 성공했다는 점입니다.” 지난달 23일 오전 8시 반. ‘아시아태평양지역의 비즈니스 여건’의 수업이 진행 중인 대형 강의실. 아시아 학생들 사이사이에 백인이나 흑인, 히잡을 둘러쓴 여학생들이 앉아 있다. 100분 수업은 영어로 진행됐다. 야마모토 스스무(山本晋) 교수가 학생들 사이를 오가며 문답식으로 진행하는 강의에 캐나다인 한국인 중국인 학생들이 적극 참여하고 있었다.》

일본 규슈(九州)의 온천도시 벳푸(別府) 시. 벳푸 만을 내려다보는 구릉 위 12만여 평의 부지에 리쓰메이칸(立命館) 아시아태평양대학(APU)의 갓 지은 교사가 늘어서 있다. 일본대학답지 않게 널찍한 교정에서 다양한 인종의 학생들이 오가는 것을 보고 있노라면 “이곳이 일본 맞나” 하는 생각이 든다.

일본 규슈 벳푸 시 리쓰메이칸 아시아태평양대(APU) 캠퍼스는 일본대학답지 않게 교정이 널찍하고 교사는 갓 지어 산뜻하다. 벳푸=서영아 특파원 |

2000년 개교한 이 학교는 우수한 인재를 확보하기 위해 학교를 짓기 전에 여러 기업으로부터 40억 엔의 장학기금부터 조성했다. 겨냥한 것은 아시아의 가난한 나라 학생들. 우수학생을 스카우트하기 위해 현지에 직원을 보낸다. 수업료는 연간 124만 엔 안팎이지만 외국인 학생은 성적에 따라 수업료가 30∼100% 감면된다.

졸업할 때까지 영어와 제2외국어를 마스터하고 전 세계에 ‘동창생 네트워크’를 만들 수 있다는 매력에 일본인 고교생들도 국내 유학을 간다는 생각으로 지원한다. 안내를 맡은 사무국 직원은 “‘대학이란 노는 곳’으로 알고 있던 일본 학생들이 외국 학생들이 맹렬히 공부하는 것을 보고 놀라서 책을 잡는다”고 귀띔한다.

학교의 성공은 2004년 첫 졸업자들의 취업 성적으로 나타났다. 취업을 희망한 유학생 전원이 일본의 일류 대기업이나 자국 내 일본계 기업에 취직했다. 일본인 학생은 이보다는 낮지만 92.6%가 취업했다. 2005년 졸업자도 외국 학생은 99.2%, 일본학생은 97.8%가 바로 직장을 얻었다.

일본 규슈 벳푸 시 리쓰메이칸 아시아태평양대(APU) 캠퍼스는 일본대학답지 않게 교정이 널찍하고 교사는 갓 지어 산뜻하다. 벳푸=서영아 특파원 |

학교 측은 “높은 취업률의 이유는 세계 각국으로 뻗어나간 일본의 대기업들이 영어와 일본어가 가능하고 현지 주류 사회와 다리 역할도 해줄 국제화된 학생들에 목말라 있었기 때문”이라고 풀이한다.

학교 측은 특히 한국과 중국계의 우수한 학생이 급증하고 있다고 자랑한다. 실제로 유학생을 출신국별로 보면 1위는 500여 명에 이르는 한국이고 중국이 300여 명으로 2위다. 학교 측은 현재 74개국인 학생들의 출신국을 100개국까지 늘린다는 계획이다.

일본 규슈 벳푸 시 리쓰메이칸 아시아태평양대(APU) 캠퍼스는 일본대학답지 않게 교정이 널찍하고 교사는 갓 지어 산뜻하다. 벳푸=서영아 특파원 |

입학 전형에선 영어를 선택하는 사람이 유학생의 70%에 달한다. ㈜스미토모(住友)화학에 취업이 확정된 김민주(24·여) 씨도 2001년 영어로 응시했지만 지금은 일본어건 영어건 자유자재로 구사한다. 대학 4년간 생활비까지 지급받는 특별장학생이었던 그는 외국학생들과 팀을 짜 진행하는 수업에서 커뮤니케이션 방법과 자신감을 배웠다고 말한다. “외국인들은 의견을 많이 내놓지만 한국이나 일본 학생들은 소극적이죠. 처음엔 부끄러웠지만 점차 적극적으로 자기표현을 하는 성격으로 바뀌었어요. 이제 세계의 누구를 만나도 의사소통에는 자신이 있습니다.”

개교 당시부터 학교이념은 ‘다문화, 다언어 환경’이다. 카페테리아에 가면 인도의 카레, 한국의 젓갈, 대만의 향신료 등 각국 전통음식을 판다. 나라별로 돌아가며 풍속과 음식 등을 소개하는 주간이 되면 식당의 메뉴도 그 나라 것 위주로 바뀐다.

일상 속에서 자연스레 세계를 접하며 다양한 문화를 몸에 익히는 사이 학생들은 넓은 시야를 가진 글로벌 인재로 성장한다.

1학년생들이 의무적으로 들어가는 기숙사는 다문화를 피부로 배울 수 있는 현장. 기숙사 1층 로비에서 미얀마 방글라데시 베트남 나이지리아 태국 출신의 학생들을 만났다. 대화는 영어를 중심으로 중간중간에 일본어를 섞어 쓰는 식이다. 모두가 “장학금이 없었다면 여기서 공부하지 못했다”고 입을 모았다.

미얀마의 마웅마웅탄(39) 씨는 외교관 출신. 돌아가면 다시 미얀마 외교부에서 근무하게 된다. 태국에서 온 타트리(25) 씨는 대학원에서 경영학석사(MBA) 과정을 밟고 있다. 나이지리아에서 온 알라비(21) 씨는 일본에 대해 공부하고 돌아가 외교관이 돼 일본과 나이지리아의 교류에 기여하고 싶다고 말한다.

APU 사무국의 이와모리 다사키(岩森崇) 과장은 “10년 후가 기대된다”고 말한다. “이 학생들이 공부를 끝내고 자기 나라에 돌아가 요직을 맡게 될 때쯤이면 학교도 부쩍 발전해 있을 것”이라는 설명이다.

|

벳푸=서영아 특파원 sya@donga.com

■ 시오타 사무국장 “우수학생 유치 위해 직원들 전 세계 누벼”

|

‘학생의 절반을 유학생으로 채우겠다’는 APU의 구상이 나왔을 때 여론은 싸늘했다. 실패사례가 적지 않았기 때문이다. 그러나 APU는 올해 신입생 정원을 1.5배 늘리는 등 확장일로에 있다. 어떤 비결이 있었을까.

시오타 구니나리(鹽田邦成·사진) APU 사무국장은 “우수학생 확보를 위해 발로 뛴 노력과 그 과정에서 쌓인 노하우”를 꼽았다.

APU의 모태는 교토(京都)에 위치한 리쓰메이칸(立命館)대. 1990년대 중반 APU 설립 방침을 정한 리쓰메이칸대는 사무국 직원 수십 명을 아시아 각국에 파견했다. 유능하지만 학비가 없어 사장되는 인재를 끌어 모으겠다는 구상이었다. 저출산 사회 일본의 인재 확보 전략도 염두에 있었다.

다른 한편 학교 측은 이들에게 줄 장학금을 모으기 위해 기업들을 찾아다녔다. ‘일본이 선진국으로서 국제적으로 공헌할 수 있는 기회’라고 설득해 모은 자금은 40억 엔. 마침 지방자치단체들의 대학유치 경쟁이 치열했던 시기여서 벳푸 시로부터 12만여 평의 학교 부지를 무상 제공받았다.

이 같은 과감한 추진력의 배경에는 ‘교원과 직원이 협동해 일한다(敎職協同)’는 리쓰메이칸대의 독특한 전통이 있다. 교원들이 아무리 좋은 아이디어를 내놓더라도 행정이 받쳐주지 않으면 진척이 어렵기 때문이다.

APU의 성공사례는 일본 내에 영향을 미치고 있다. 2004년 도쿄(東京)의 와세다(早稻田)대가 국제교양학부를 신설했고, 아키타(秋田) 시에는 영어로만 강의하는 국제교양대학이 신설됐다. 올해 들어 다쿠쇼쿠(拓殖)대 등 15개 대학이 일본국제교육대학연합을 설립해 공동으로 해외 학생 모집에 나서고 있기도 하다.

벳푸=서영아 특파원 sya@donga.com

그리스 양식의 UCL 캠퍼스 본관 건물 앞에서 학생들이 삼삼오오 얘기를 나누고 있다. 옥스퍼드와 케임브리지에 반발해 세워진 비종교 대학으로 여학생과 외국인이 다른 대학보다 많다. 런던=김진경 기자 |

이 대학은 재력가와 국교도를 위한 대학인 옥스퍼드와 케임브리지에 반발해 설립됐다. 더구나 런던 도심 블룸스버리에 있어 인근에 있는 각종 연구기관과 병원을 통합하기에 좋았다. 20세기 말 크고 작은 기관을 야금야금 합쳐 1999년까지 16개 기관을 합병시켰다.

따라서 ‘영국의 MIT’로 불리는 임페리얼 칼리지와의 통합은 규모면에서 옥스퍼드와 케임브리지를 뛰어넘는 세계적 대학으로 도약할 수 있는 기회였다. 그러나 UCL인들은 UCL의 정체성을 선택했다. 통합 논의는 실패로 끝났다. 이 일로 UCL인들은 더욱 똘똘 뭉치게 됐다.

UCL의 인본주의 전통은 캠퍼스를 둘러보면 금방 느낄 수 있다. 그리스 양식의 건물과 그 건물을 장식하고 있는 그리스 조각이 그것이다. 이 학교에는 중세의 유물인 채플이 없다.

도미니크 푸르니올 대외협력실장은 캠퍼스를 안내하다 남쪽 회랑에 전시된 공리주의자 제러미 벤담의 묘지 앞에서 “인류를 위해 자신의 몸을 의과대학 해부용으로 기증했다”고 설명했다.

자유주의 전통은 일찌감치 유학생을 받아들인 것으로 알 수 있다. 1세기 전 인도의 간디와 타고르, 일본의 이토 히로부미(伊藤博文)가 이곳으로 유학을 왔다. 영화감독 앨프리드 히치콕, 고이즈미 준이치로(小泉純一郞) 일본 총리가 동문이다. 현재 유학생 수는 전체 학생의 22.3%.